Oralité et écriture sont deux modes d’expression basés sur le langage qui peuvent exister au sein d’une même culture. Aux peuples autochtones d’Amérique du Nord a longtemps été déniée cette possibilité de coexistence. Ils sont souvent considérés comme des peuples de tradition orale sans écriture. Sans remettre en cause l’importance de l’oralité dans les sociétés amérindiennes, reconnue par les Amérindiens eux-mêmes, cette contribution propose de s’interroger sur la pertinence de cette idée. En jouant sur une opposition binaire, ne tendrait-elle pas à être trop réductrice et à participer de la représentation stéréotypée des Amérindiens ? Les Amérindiens, tout du moins pour certains peuples, n’auraient-ils pas disposé de pratiques de transcription de messages sur supports matériels qui peuvent être considérés comme des formes d’écriture ? Trois moments seront nécessaires pour tenter de répondre à ces questions. Nous verrons dans un premier temps s’il existait des pratiques d’écriture dans les sociétés amérindiennes qui peuvent remonter à l’époque précoloniale, ce qui nous amènera à nous interroger sur la définition du terme « écriture ». Si cette hypothèse est avérée, un deuxième temps consistera à voir comment l’appropriation de l’écriture alphabétique par les Amérindiens dans le contexte colonial s’inscrit moins dans une perspective de rupture que dans une continuité de pratique culturelle. Dans une troisième partie, nous nous intéresserons plus précisément aux enjeux de cette appropriation.

Des pratiques d’écriture amérindiennes ?

Les sociétés amérindiennes précoloniales de l’Amérique du Nord ne connaissaient certes pas l’écriture alphabétique, mais elles avaient développé d’autres systèmes de transcription graphique de messages sur des supports matériels qui peuvent être considérés comme des formes d’écriture. À l’image des sociétés amérindiennes, ces systèmes étaient extrêmement variés et complexes : tissages en perles de coquillage (« wampum ») dans le Nord-Est, motifs sur boîtes et paniers des Indiens de Nouvelle-Angleterre, tracés sur rouleaux d’écorce de bouleau ojibwas, mâts totémiques et motifs sur couvertures en laine de la Côte Nord-Ouest, motifs sur vannerie ou sur poterie du Sud-Ouest, du Grand Bassin et de la Californie, peintures rupestres des Chumashs de Californie, calendriers et peaux peintes des Plaines, tatouages. « Entre autres », serait-on tenté d’ajouter avec Daniel Heath Justice1. Deux exemples liés à la vie de Samson Occom (1723-1792) peuvent servir à illustrer ces propos.

Occom est un Mohegan, peuple originaire de l’État actuel du Connecticut. Il est resté célèbre en tant qu’auteur des deux premiers textes autobiographiques amérindiens écrits en anglais, datés de 1765 et 1768, et dans lesquels il explique notamment qu’il n’y a pas de contradiction à être un authentique Amérindien et un sincère chrétien. Il se convertit en effet au christianisme en 1739 lors du mouvement évangélique du « premier Grand Réveil ». Il devint lui-même pasteur et fonda la communauté d’Indiens chrétiens de Brothertown, dans l’État de New York sur des terres cédées par les Iroquois (Haudenosaunee) Oneidas. Dans les années 1780-90, il communiqua à distance avec sa sœur Lucy Occom Tantaquidgeon, restée au Connecticut, en lui faisant parvenir une boîte ronde en bois ornée de motifs traditionnels porteurs d’un message destinés à lui faire part des sentiments des Mohegans de Brothertown (voir illustration). Ils signifiaient que les Mohegans de Brothertown pensaient avoir conservé une identité mohegan malgré leur éloignement de leurs terres d’origine. Or, à la même époque, des motifs identiques mais disposés différemment sur des paniers réalisés par des Mohegans restés au Connecticut indiquaient l’idée contraire, c’est-à-dire que les Mohegans qui vivaient loin de leurs terres ancestrales perdaient leur identité mohegan. À l’instar de signes alphabétiques ou idéographiques pouvant se combiner de multiples manières, des signes mohegans identiques mais agencés différemment revêtaient donc des significations différentes.

Fig. 1 : boîte mohegan en écorce d’orme, réalisée par Samson Occom et les Indiens convertis de Brothertown, envoyée à Lucy Occom Tantaquidgeon dans les années 1780-90.

(photo de l’auteur, Tantaquidgeon Indian Museum, Uncasville, Connecticut, mai 2016)

Stephanie Fitzgerald interprète les motifs que les Mohegans traçaient comme des outils de narration et de communication, et considère les supports qui les portent comme des textes2. En prenant en compte les chants et les histoires qui étaient prononcés lors des différentes étapes de la fabrication des paniers mohegans, Fitzgerald voit en eux les supports matériels d’une combinaison de traditions à la fois orale et écrite. Elle va donc dans le sens de plusieurs contributeurs à l’ouvrage A Key Into the Language of Woodsplit Baskets qui pensent que les paniers des Indiens du Nord-Est ne peuvent être détachés de leur contexte socio-historique, politique et économique, et que les motifs n’étaient pas seulement esthétiques mais également porteurs de messages destinés à être lus3.

Les tissages de perles de wampum peuvent également être considérés comme des textes destinés à être lus. Le chef mohegan Uncas portait ainsi un collier de wampum dont les motifs racontaient la séparation entre les Mohegans et les Pequots au XVIIe siècle, alors qu’ils ne formaient auparavant qu’un seul peuple4. Un siècle plus tard, lors de son voyage de 1765-68 au Royaume-Uni destiné à recueillir des fonds pour la fondation du Dartmouth College (Hanover, New Hampshire), Occom procéda à plusieurs reprises à la lecture du message représenté sur une ceinture de wampum que lui avaient confiée les Oneidas, notamment devant les autorités de la Scotch Society for Propagating the Gospel à Édimbourg le 16/05/1767. Le message consistait à témoigner de leur volonté de se christianiser, de construire une école, de refuser l’alcool, mais aussi de protéger leurs terres 5.

Le débat reste cependant ouvert pour savoir si ces représentations graphiques sur supports matériels constituent véritablement des textes et des formes d’écriture à part entière. L’anthropologue Jack Goody ne le pense pas. En se référant aux computs d’hiver calendaires (winter counts) des Sioux (Lakotas) et aux rouleaux sur écorce de bouleau (birchbark scrolls) des Ojibwas (Anishnabeg), il voit plutôt dans leurs représentations graphiques des formes de « proto-écriture » ou de simples « outils mnémotechniques », arguant qu’elles n’ont pas la capacité de consigner des « expressions linguistiques » ni d’exprimer « par écrit tout ce que l’homme exprime oralement ». Goody réserve le terme « écriture » aux systèmes de transcription alphabétique, syllabique et logographique, en raison de la définition qu’il donne de l’écriture : une « forme discursive » ou « code » qui permet de transcrire la parole et donc « d’établir une communication linguistique plus ou moins parfaite à une grande distance spatiale et temporelle, avec des gens que nous n’avons peut-être jamais rencontrés mais qui ont appris le code »6.

Goody n’a jamais fait mystère de son désaccord avec Jacques Derrida sur le sujet de l’écriture. Il accusait ce dernier de céder à « un certain effet de mode intellectuelle dans cette conception extensive de l’écriture »7. Derrida pense en effet que l’écriture ne se résume pas à la transcription de phonèmes en graphèmes, c’est-à-dire à la transcription de la parole sous forme de signes matériels, et affirme que « les peuples dits «sans écriture» ne manquent jamais que d’un certain type d’écriture », en l’occurrence l’écriture alphabétique8.

Qu’ils soient envisagés selon l’approche « extensive » de Derrida ou « mnémonique » de Goody, les systèmes de transcription graphique amérindiens entrent cependant bien dans la catégorie du « code », défini comme un ensemble de signes, de symboles et de règles combinatoires rigoureusement structuré permettant de transcrire un message sous forme de texte9, commun à un nombre suffisant de personnes pour être produit et interprété, mais inintelligible pour les non-initiés. Que les représentations graphiques sur supports matériels soient considérées comme de véritables systèmes d’écriture ou comme de simples moyens mnémotechniques n’enlève toutefois rien au fait que les Amérindiens disposaient déjà de pratiques de textualisation et de transcription de messages sous formes codées lorsqu’ils découvrirent l’écriture alphabétique. Plutôt qu’une révolution cognitive avec l’apparition d’un mode de communication inédit et le passage d’une civilisation purement orale à une civilisation écrite, l’écriture alphabétique représenterait en fait simplement l’introduction d’une nouvelle forme de transcription. Elle serait venue s’ajouter à d’autres formes déjà établies, en complément et/ou en remplacement des autres selon les contextes. Plutôt que de rupture, il s’agirait en ce sens d’une continuité de pratiques, voire d’une « sinuation » pour reprendre un terme qu’Édouard Glissant a fait passer du lexique anglophone au français10.

Sinuation et continuité de pratiques

À l’instar de Robert Dale Parker qui remarque qu’un rapport esthétique au langage existait dans les sociétés amérindiennes bien avant l’arrivée des Blancs11, Louise

Erdrich et Lisa Brooks pensent que le passage à l’écriture alphabétique et à la textualisation sous forme de livre s’inscrit dans une continuité puisque ces deux procédés ont pris le relais de pratiques établies depuis longtemps, au moins dans la région du Nord-Est et en particulier chez les Ojibwas :

The Ojibwe had been using the word mazinibaganjigan for years to describe dental pictographs made on birchbark, perhaps the first books made in North America. Yes, I figure books have been written around here ever since someone had the idea of biting or even writing on birchbark with a sharpened stick. Books are nothing all that new. People have probably been writing books in North America since at least 2000 B.C. (…) Ojibwe people were great writers from way back and synthesized the oral and written tradition by keeping mnemonic scrolls of inscribed birchbark. The first paper, the first books.12

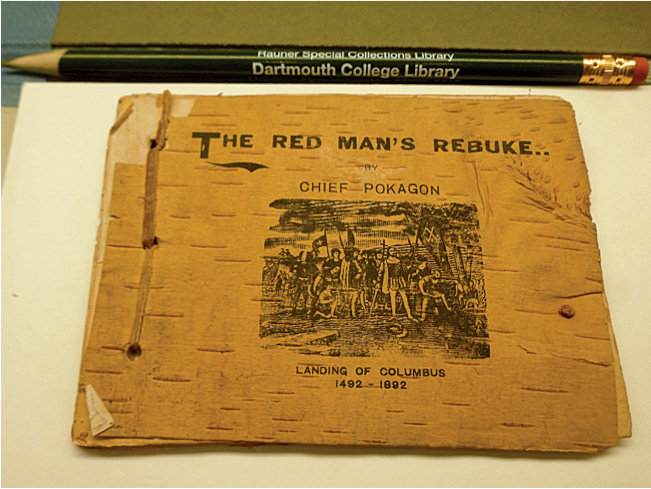

Louisa Brooks se réfère précisément à cet extrait du livre d’Erdrich pour développer le point de vue selon lequel le passage à l’écriture alphabétique et à l’utilisation de livre en papier doit être vu comme l’adaptation dynamique et créative de technologies amérindiennes anciennes à des formes plus modernes. Pour elle, les Indiens du Nord-Est connaissaient déjà l’écriture en fixant des textes sur des supports en écorce de bouleau en utilisant par exemple du charbon comme crayon, ou des tissages de wampum. L’écriture alphabétique fut ainsi utilisée en complément, et non en remplacement, de pratiques d’écriture déjà établies13. Dès le XIXe siècle, des Amérindiens avaient déjà établi un parallèle entre signes tracés sur écorce de bouleau et écriture alphabétique consignée dans des livres, comme ce fut le cas pour le Sioux (Dakota Santee) Many Lightnings dans les années 187014 et le Potawatomi Simon Pokagon (1830-1899). En 1893, ce dernier fut invité à prononcer un discours lors de l’inauguration de l’Exposition universelle de Chicago en tant que représentant du peuple qui occupait originellement ce site. Il décida de faire imprimer ce discours, non sur du papier, mais sur des feuilles d’écorce de bouleau pour des raisons spirituelles (un matériau fourni par le Grand Esprit) et matérielles, puisqu’il présente cette écorce comme un matériau résistant utilisé traditionnellement par son peuple comme support de textes (voir illustration):

My object in publishing the «Red Man’s Rebuke» on the bark of the white birch tree is out of loyalty to my people, and gratitude to the Great Spirit, who in his wisdom, provided for our use for untold generations, this most remarkable tree with manifold bark used by us instead of paper, being of greater value to us as it could not be injured by sun or water.15

Fig. 2 : photo de l’ouvrage de Simon Pokagon, The Red Man’s Rebuke (1893), imprimé sur feuille d’écorce de bouleau. Le crayon sert d’échelle.

(photo de l’auteur, Rauner Library, Dartmouth College, Hanover, New Hampshire, mai 2016)

C’est probablement pour illustrer ce paradigme de la continuité que l’écrivaine d’origine ojibwa Louise Erdrich a appelé sa librairie de Minneapolis (Minnesota) Birch Bark, avec des parties de bouleau intégrées aux éléments architecturaux.

La poursuite d’une pratique d’écriture, ainsi que la combinaison de traditions orales et écrites, peuvent également être décelées dans les représentations d’exploits guerriers des Indiens des Plaines. James Keyser a observé, au moins dans la partie nord-ouest des Plaines, la pérennité des mêmes conventions de représentation sur une longue période et sur des supports différents, aussi bien dans des peintures rupestres (certaines remontant à des centaines d’années) que sur des peaux de bison ou des boucliers, puis au XIXe siècle sur les pages de cahiers. Mais il a aussi constaté une tendance à la stylisation de plus en plus fine des représentations sur des espaces de plus en plus réduits, car il s’agissait de « transmettre un maximum d’informations sous une forme aussi réduite que possible ». Ce qui était au départ de « simples pictogrammes » se transforma en « véritables idéogrammes » dont le sens n’était pas évident pour ceux qui n’étaient pas initiés aux codes de représentation en question16. Ces symboles constituaient une « écriture graphique (picture writing) » qui permettait de raconter des histoires, peut-être assez simples dans leur structure, mais néanmoins complètes. Ces récits étaient avant tout de nature autobiographique car ils mettaient en scène un guerrier qui racontait lui-même sa res gestae, en combinant narration écrite et narration orale puisque ces représentations étaient accompagnées du récit fait par le guerrier lui-même de son vivant17. Keyser relève aussi que les représentations du XIXe siècle réalisées sur support papier étaient parfois accompagnées d’annotations écrites en anglais ou dans une langue amérindienne. En comparant ces ensembles à la pierre de Rosette, Keyser restitue implicitement à ces représentations graphiques leur statut d’écriture à part entière, dans le sens où elles auraient nécessité une formation pour être utilisées et lues, étaient transposables dans une autre forme d’écriture et étaient traduisibles dans une autre langue.

L’anthropologue Raymond DeMallie s’est plus précisément intéressé au changement de supports pour établir une corrélation entre la raréfaction des peaux de bison et l’augmentation de l’utilisation de livres de compte par les Indiens des Plaines au cours du XIXe siècle. Il a ensuite remarqué au début du XXe siècle une diminution du recours au dessin au profit d’une pratique plus large de l’écriture alphabétique. Même si « écrire comme dessiner sert à transmettre de l’information », DeMallie explique le succès de l’écriture alphabétique chez les Lakotas par deux facteurs. Le premier tenait au travail des missionnaires, qui traduisirent des textes religieux en langue lakota (comme la Bible, les Psaumes, le Pilgrim’s Progress de John Bunyan18), et dont certains encouragèrent les Lakotas à écrire dans leur propre langue en recourant à l’écriture alphabétique romane. Le second résidait dans un sentiment de fierté qui animait les Lakotas parvenant à maîtriser ce type d’écriture19. Peut-être avaient-ils aussi le sentiment de s’approprier un nouveau type de pouvoir, jusque-là détenu exclusivement par les colonisateurs anglo-américains, et qu’ils pourraient désormais utiliser pour leur propre compte. C’est dans cette perspective que la Paiute Sarah Winnemucca (1844 ?-1891) a décrit son rapport à la langue anglaise et à l’écriture alphabétique dans son autobiographie de 1883, Life Among the Piutes: Their Wrongs and Claims. La publication de ce texte couronna la carrière d’une militante des droits des Amérindiens, soutenue par des membres de l’élite intellectuelle comme les sœurs Elizabeth Peabody et Mary Peabody-Mann, mais qui fut et reste une figure controversée de l’histoire amérindienne.

Les enjeux de l’appropriation d’un nouveau pouvoir d’expression

L’autobiographie de Winnemucca permet d’appréhender le rapport des Paiutes à l’écriture. Elle explique que les Paiutes (Numu) considérèrent d’abord l’écriture alphabétique consignée sur papier comme « une chose merveilleuse », un pouvoir supérieur d’essence divine que possédait la « race puissante » des Blancs20. Si les Paiutes considéraient ces derniers comme des êtres immoraux, voire amoraux, et au comportement maléfique, ils les reconnaissaient toutefois comme les dépositaires sans conteste d’une puissance technique largement supérieure à celle des cultures amérindiennes. Les Paiutes s’aperçurent cependant rapidement qu’ils pouvaient s’approprier l’écriture alphabétique comme un « pouvoir », et que la maîtrise de ce pouvoir pouvait contribuer à défendre leurs intérêts. Encouragée par son grand-père Captain Truckee (ou Trukizoo), qui tenta de construire une alliance entre son peuple et les Américains au tournant des années 1840-50, Sarah Winnemucca apprit l’espagnol, l’anglais, ainsi que l’écriture alphabétique, dont elle se servit afin de faire valoir les droits de son peuple dans des conférences, mais aussi dans différents supports écrits, comme des articles de journaux et une autobiographie.

Ce texte dépasse la simple dimension autobiographique pour revêtir une tonalité politique et pamphlétaire. Winnemucca y dénonce l’attitude raciste des Américains et la politique coloniale des États-Unis qui menacent l’existence des Amérindiens en général et des Paiutes en particulier. Winnemucca ne fut pas la première, ni la dernière, parmi les Amérindiens à défendre les droits des Amérindiens à travers des textes écrits en anglais, notamment sous forme de récits autobiographiques. Samson Occom y eut largement recours dans la seconde moitié du XVIIIe siècle en rédigeant des pétitions, des sermons, des journaux personnels (diaries), et des textes autobiographiques. Des thématiques identiques se retrouvent ainsi dans des textes écrits en anglais par les Amérindiens tout au long des XVIIIe et XIXe siècles : ils condamnent l’hégémonie géographique et culturelle de la société coloniale anglo-américaine, décrite comme violente, inique et raciste, violant les principes chrétiens ainsi que les idéaux de liberté dont elle se réclamait ; ils font le constat de l’anéantissement des peuples autochtones et du non-respect des droits des survivants. Des auteurs amérindiens ont ainsi mis en œuvre une utilisation subversive de l’écriture de l’anglais, comme le Pequot William Apess (1798-1839), l’Ottawa Andrew Blackbird (1815 ?-1908) ou la Sioux Yankton Zitkala Ša (1876-1938).

En écrivant en anglais, les Amérindiens rendaient leurs propos accessibles à des destinataires anglo-américains tout en inscrivant un point de vue différent au sein du discours dominant. L’appropriation de l’écriture alphabétique et de l’anglais tendait à faire perdre à ces pratiques le « caractère d’extranéité » et le « coefficient d’hostilité »21 qu’elles pouvaient revêtir pour les Amérindiens. Ces derniers pouvaient les utiliser pour leur compte en essayant de rééquilibrer au moins discursivement un rapport de force qui leur était défavorable. « [R]ewriting and rerighting » : c’est par cette formule que la Maori Linda Tuhaiwai Smith a voulu montrer que l’utilisation de l’écriture et de l’anglais pouvait servir les intérêts des peuples autochtones22.

Le texte de Pokagon, The Red Man’s Rebuke, apparaît comme l’exemple paradigmatique de différentes conjonctions de pratiques d’expression orales et écrites, matérielles et spirituelles, amérindiennes et anglo-américaines. Il montre aussi comment la pratique de l’anglais et de l’écriture alphabétique a pu être utilisée de manière subversive par les Amérindiens. Invité officiellement à l’Exposition universelle de Chicago, Pokagon mit à profit le temps de parole qui lui fut offert pour faire connaître à une audience américaine et internationale les sentiments acerbes qu’un grand nombre d’Amérindiens nourrissait envers la société coloniale et l’impérialisme américain. À l’instar de certains auteurs amérindiens qui l’avaient précédé, comme Occom, Apess et Winnemucca, il entendait donner des leçons de morale à ses destinataires anglo-américains en leur exposant leurs méfaits dans un langage qu’ils pouvaient comprendre. L’écriture alphabétique et l’anglais devenaient des armes desquelles s’emparèrent des Amérindiens pour dénoncer une situation qui leur était défavorable et pour tenter d’y remédier en ramenant le conflit sur le terrain discursif de la négociation, conformément aux traditions diplomatiques développées par les sociétés amérindiennes23. Pokagon se place dans un mouvement de déplacement de la pratique guerrière vers celle de l’écriture en anglais, c’est-à-dire sur le terrain même de ses antagonistes. Dans son autobiographie de 1847, l’Ojibwa George Copway annonça qu’il remplaçait son arc et ses flèches par la plume : « I will now take the goose quil (sic), for my bow, and its point, for my arrow »24. Au début du XXe siècle, c’est Charles Eastman qui affirma sa volonté de réussir sur le sentier de l’éducation comme un jeune Sioux acquérait auparavant des honneurs sur le sentier de la guerre. Dans un de ses textes autobiographiques, Eastman explique en effet que son père Many Lightnings l’incita à étudier dans les années 1870 en employant une métaphore guerrière dans laquelle il comparait les études au sentier de la guerre, l’anglais et les livres à des arcs et des flèches, l’éducation à la possession d’un carquois rempli de flèches, et affirmait que ces nouvelles armes aideraient son fils à devenir l’égal des Blancs et à acquérir une position prestigieuse dans la société anglo-américaine, semblable à celle qu’il aurait eue comme guerrier accompli dans la société traditionnelle dakota25. En devenant des « Guerriers de Mots »26, les Amérindiens acquéraient ainsi le pouvoir de rivaliser à armes égales avec leurs adversaires, de se reterritorialiser au moins dans un espace textuel qui leur offrait la possibilité de retrouver un moyen d’action.

Des auteurs amérindiens, comme Samson Occom et Sarah Winnemucca, ont insisté sur les capacités des enfants amérindiens à apprendre l’anglais et à écrire. Ils l’expliquent avant tout par des dispositions innées liées à une même nature humaine partagée par les Amérindiens et les colonisateurs anglo-américains, ainsi que par l’importance accordée à l’éducation dans les sociétés amérindiennes. Ils ne se réfèrent pas à des pratiques d’écriture qui auraient pu exister dans ces sociétés à une époque précoloniale. Ces pratiques de transcription de messages sur des supports solides ont pourtant existé, prenant des formes extrêmement variées sans toutefois correspondre à une écriture alphabétique, celle qui était pratiquée par les sociétés coloniales. Leur existence inscrit ainsi l’apprentissage de l’écriture alphabétique dans une continuité de pratique culturelle. Les auteurs amérindiens ont toutefois souligné la violence imposée par les colonisateurs afin qu’ils se conforment désormais aux codes culturels de la société dominante. Le passage à l’anglais et à l’écriture alphabétique s’effectuait dans un rapport de forces et un projet global d’éradication des peuples autochtones et de leurs cultures. L’anglais et l’écriture alphabétique tels que se les approprièrent les Amérindiens constituèrent pour eux des armes qui leur permirent, et qui leur permettent toujours aujourd’hui, de mener le combat en verbalisant leur cri de révolte dans des codes sémiotiques issus de la société coloniale afin d’être entendus de la société coloniale. Ils représentent une manière de « parler plus fort que les désastres » et de pousser « un grand cri » amérindien27 dont des textes gardent la trace matérielle et le diffusent à travers les cultures dans l’espace et dans le temps.