Qui n’a jamais vu une photographie dont le principal motif est un visage qui se refuse à la prise de vue – depuis les célébrités masquant l’objectif de leur main jusqu’aux personnes en état d’arrestation enfouissant leur visage dans leur manche, en passant par les adolescents détournant timidement le visage au moment d’une photo de groupe ? Quels que soient le contexte et les conditions de prise de vue, ces gestes qui manifestent un refus d’être photographié semblent sans ambivalence apparente. Cependant, pour aussi explicites qu’ils soient, peut-on saisir précisément sur quelle compromission photographique porte le refus ?

Toute photographie relève d’un contrat, le plus souvent tacite, qui associe de nombreux participants : un sujet photographié y expose ses traits, un opérateur en paramètre la prise de vue, un diffuseur/éditeur en oriente le contexte éditorial, et un spectateur y projette son regard et son imaginaire. Bien que l’apparence du photographié soit pleinement impliquée à chacune de ces étapes, les « termes » de ce contrat lui échappent le plus souvent car ils sont supervisés au moment de la prise de vue par le seul photographe, tandis que ses « clauses » de diffusion sont remaniées après coup en fonction de recadrages, de légendes et des cercles de diffusion successifs. Cet article propose d’observer attentivement ces images refusées, d’en reconstituer les contextes et les enjeux à différentes périodes de l’histoire de la photographie, afin de distinguer tout ce qui, au sein de ce contrat, relève d’un non-dit. Ce bref panorama propose plus précisément de cerner ce qui demeure tacite au moment de la prise de vue et ce qui repose sur de l’implicite au cours de l’édition, afin de souligner comment ces deux non-dits s’enchâssent l’un dans l’autre. J’appellerai tacite ce qui, au moment de l’acte photographique, ne fait l’objet d’aucun échange formel élaboré, ou alors sous la forme d’un simple échange de regards, et implicite ce qui, dans l’utilisation de l’image elle-même, relève de l’exploitation délibérée des éléments qui ont échappé à la volonté du photographié.

Prélude : 1839-1880, l’ère de la concertation

En raison de contraintes techniques, la période qui s’étend de l’invention de la photographie, en 1839, à celle de la photographie instantanée, vers 1880, se distingue par une pratique de prise de vue collaborative. La faible photosensibilité des procédés d’exposition requérait des temps de pose longs1. À l’occasion d’une prise de vue, le photographe disposait méticuleusement les sujets situés en face de la chambre photographique sur pied et émettait de nombreuses recommandations. Le moment de l’exposition proprement dite exigeait l’immobilité du photographié et par conséquent son entière adhésion à la pose choisie, qu’il devait soutenir résolument un certain temps afin que l’image soit nette.

Fig. 1: William Edward Kilburn, La Reine Victoria et ses enfants, 1852 (source: Royal Collection Trust).

Sur ce portrait de groupe (fig. 1), une famille est disposée avec soin, de manière à ce que tous ses membres soient en contact les uns avec les autres, afin de manifester l’intimité affective des personnes par la proximité de leurs corps. Une jeune fille accroupie au premier plan pose sa tête sur les genoux de la figure centrale, dont on peut supposer qu’il s’agit de la mère des enfants réunis, même si son visage brouillé rend impossible toute reconnaissance de ses traits.

Lors d’une prise de vue collaborative, comme celle dont résulte cette image, le sujet photographié accepte de se conformer aux recommandations du photographe, qui se plie lui-même aux lois de la photosensibilité, afin que l’un comme l’autre obtiennent une image qui les satisfasse. Il est alors tacitement attendu qu’en échange de cette coopération le photographe parvienne à inscrire sur l’image les qualités intrinsèques de son sujet ; c’est là que résident sa technique, son expertise et son art. L’image est donc élaborée non pas seulement sur la base d’enjeux esthétiques, mais bien à l’aune d’attentes conjointes et d’une relation de confiance qui lient a priori le photographe et le photographié. Il est même d’usage, dans le cadre de la photographie de studio, devenue une pratique très concurrentielle dès les années 1860, que le photographe soit amené à rembourser le sujet, à détruire les négatifs et éventuellement à procéder à une nouvelle prise de vue dès lors que l’image n’apporte pas satisfaction à sa clientèle.

Dans le cas de ce portrait de famille, c’est au nom d’une insatisfaction a posteriori que le sujet de l’image, la reine Victoria, s’est autorisée à défigurer elle-même sa propre image. Dans une entrée de son journal, elle raconte qu’à la réception du portrait elle s’est aperçu qu’elle avait gardé les yeux fermés durant l’exposition, lui rendant ainsi son image très déplaisante2. Elle a ainsi jugé bon d’effacer son visage de la plaque, en brouillant la surface de l’émulsion d’un coup de mouchoir, tout en y laissant les visages de ses enfants, car l’image, de ce point de vue, méritait à ses yeux d’être conservée.

Les contraintes techniques des procédés photographiques prédisposaient ainsi à des pratiques de concertation entre les différents protagonistes d’une prise de vue, laissant aux sujets photographiés à la fois une grande marge de manœuvre au moment de la pose et une certaine maîtrise sur le devenir des images. Durant cette ère de la photographie concertée, la question de l’indétermination des débouchés médiatiques des images peut d’ailleurs être ponctuellement envisagée, non seulement dans le cas de portraits privés pouvant éventuellement circuler hors du cercle intime sans l’assentiment de leur sujet.

Fig. 2: Anonyme, Deux femmes nues, c. 1860 (source: coll. part.)

Sur cette photographie (fig. 2) deux femmes posent entièrement nues. La sobriété du mobilier et le fond uni indiquent que la prise de vue a lieu dans un studio photographique. Les deux sujets adoptent une posture qui ne semble pas naturelle sans pour autant paraître académique ; elle leur permet d’exposer leur corps tout en prenant soin de camoufler leur visage, blotti respectivement dans les bras ou la poitrine de leur consœur.

Cette image a été produite dans le but d’offrir au regard le spectacle des corps dénudés, mais la pose des jeunes femmes, entre sophistication et maladresse, atteste d’une autre préoccupation : la participation à la production d’images érotiques étant à l’époque passible de poursuites judiciaires, les protagonistes de l’image ont pris soin d’épargner les visages afin qu’ils ne puissent être l’objet d’une identification formelle3. Dans ce contexte législatif, photographes et modèles produisent ensemble une image destinée à circuler clandestinement tout en se protégeant mutuellement, en vertu d’un accord explicite qui conditionne les paramètres mêmes de la prise de vue. En effet, même si le photographe n’apparaît pas à l’image, ce qui le place a priori à l’abri du caractère illicite de sa propre prise de vue, il est dans son intérêt de protéger l’anonymat photographique de ses modèles, de manière à pouvoir diffuser cette image sans les compromettre et sans se voir lui-même compromis au travers de leur éventuel témoignage.

Que le visage soit camouflé a posteriori par insatisfaction esthétique ou a priori par précaution juridique, il s’agit dans les deux cas de reconnaître que l’image puisse in fine porter préjudice. Ainsi, dans les années allant de 1839 à 1880, la plupart des cas d’occultation du visage relèvent de précautions envisagées dès la prise de vue et parfois aménagées durant celle-ci, c’est-à-dire d’une négociation élaborée entre les deux parties, afin de contrebalancer la possibilité d’une utilisation de l’image préjudiciable à ses sujets.

Par contrecoup, les rares autres cas d’images où se manifeste clairement la volonté de dérober un visage à la saisie photographique proviennent de prises de vues contraintes, effectuées de manière délibérément coercitive à des fins d’identification judiciaire. Aucune saisie photographique du visage ne pouvant être effectuée sans la collaboration du photographié, il était nécessaire d’exercer, sur le visage lui-même, une emprise physique dont cette image témoignent, conscientes par ailleurs du préjudice qu’elles cherchent à exercer, avec préméditation, sur leur « victime » photographique (fig. 3).

Fig. 3: Anonyme, Edward McCarthy, portrait d’identification policière, 1896 (source: Library of Congress)

L’irruption de la soudaineté : depuis 1880, la pragmatique de l’accord tacite

Dès 1880, la mise au point de plaques plus sensibles ainsi que d’appareils légers et discrets rend possible, pour le photographe, de saisir des sujets à la volée, voire à leur insu, favorisant l’apparition de comportements relevant davantage de l’irruption ou de la furtivité que de la concertation. Pour la première fois, et à grande échelle, la prise de vue d’une personne peut relever d’une décision totalement unilatérale du photographe. C’est l’une des conséquences de l’instantané au sein de la pratique photographique, relevée d’ailleurs par tous les manuels photographiques de l’époque : « Les procédés actuels exigent une pose très courte, ils permettent donc de surprendre les personnages sans que ceux-ci s’en doutent4. » Il devient plus commode pratiquement et plus intéressant esthétiquement de ne pas avertir le sujet photographié du déclenchement de l’appareil. Dans cette pragmatique renouvelée de la prise de vue, où la pose devient saisie, en vertu de ce que l’on présente comme un impondérable technique, habitude est prise de considérer que les photographes peuvent s’appuyer sur un accord présumé du photographié. Dès lors, les sujets pris dans ces situations d’affût photographique, tout en étant éminemment concernés par la prise de vue, ne sont plus impliqués dans les paramètres de leur figuration dans l’image, ni même dans la décision de procéder au déclenchement.

Fig. 4: H.H. Carter, Woman Hiding Her Face (1), c. 1910 (source: Lewis University)

De fait, la simple faculté de saisir peut devenir le principal motif d’une photographie. Dans cette image (fig. 4) qui cadre une portion de trottoir, une femme est surprise dans sa marche en avant, le talon arrière soulevé pour amorcer le pas suivant. Vêtue d’un manteau, elle porte à son visage un sac de manière à le dissimuler du photographe. Figée dans une pose réflexe qu’elle n’a pas eu le temps de préméditer, elle est pourtant la figure principale de l’image, qui s’affranchit par ailleurs d’une composition sophistiquée. Le paramétrage de la prise de vue, qui se réduit ici à la mise au point et au temps de pose, n’a été guidé que par la volonté photographique de « saisir » une passante sur le trottoir.

Les rapports de vis-à-vis entre photographe et photographié s’en trouvent brusquement modifiés : ces déclenchements photographiques unilatéraux contredisent quarante ans de pratique collaborative en conférant aux uns une mainmise technique et en imposant aux autres une soudaineté à laquelle ils sont sommés de se soumettre ou au mieux de réagir, soit en acceptant, bon gré mal gré, d’être pris sur le fait, soit en se dérobant in extremis, rendant par là explicite le fait que le photographe a usurpé leur consentement. Les cas de figure où l’on prend le temps de négocier les « termes » du contrat photographique, comme il en était d’usage auparavant, ne sont plus la règle mais l’exception.

Parce qu’il touche à des enjeux de rapports sociaux, ce brusque revirement relationnel au sein de l’acte photographique s’est d’abord heurté à des notions de bienséance et de bonne conduite. Il a été l’objet d’un débat qui a largement résonné dans l’opinion publique au cours des années 1890 : nombreux sont les récits parus dans la presse situant d’emblée le problème dans la sphère des mœurs et appelant à réguler les usages photographiques au nom d’une bonne tenue de la société :

En ces belles journées de printemps, les photographes amateurs envahissent l’intimité que l’on peut espérer à la campagne […]. Nous sommes plusieurs à commencer à nourrir une rancune envers leurs incursions. Nous ne savons jamais à quel moment ou dans quelles attitudes nous serons pris en otage. Il n’est pas juste que nous soyons ainsi dématérialisés sans notre consentement. Nous n’aimons pas être attrapés subrepticement sans avoir eu l’occasion de nous apprêter5.

Les personnes qui font l’objet d’une prise de vue jugée intempestive se trouvent impliquées dans une situation où la relation de confiance avec le photographe, dont l’irruption est perçue à la fois comme importune et opportuniste, est perdue. En d’autres termes, elles déplorent une pratique qui relèverait régulièrement de l’abus de confiance. Ainsi, lorsque les sujets bafoués n’ont pas le réflexe de se dissimuler lors du déclenchement, ils en contestent, après-coup, le protocole, au nom d’une relation sociale inconvenante, manifestent leur réprobation, exigent que la plaque leur soit restituée, ou font preuve parfois de violence envers le photographe (fig. 5).

Fig. 5: Anonyme (agence Montauk Photo Concern), J.P. Morgan, 1910 (source: Library of Congress)

On assiste également à l’apparition des premières « interdictions de photographier », soit par précaution préalable en amont de la prise de vue, au nom par exemple d’un secret-défense, soit par respect de la décence des relations humaines au moment de la prise de vue (fig. 6 et 7). Ces considérations reçoivent par ailleurs un écho juridique dans les premières discussions autour de l’idée de vie privée, traduction française de la notion de privacy qui a été développée par les juristes américains Samuel Warren et Louis Brandeis dès 1890, en réaction directe à l’apparition et la dissémination des procédés de photographie instantanée6.

Fig. 6: Da Cepperello-Pasquali, À bord du Barfleur, cuirassé anglais, manœuvres de torpille, défense de photographier, 1898 (source: Annuaire général et international de la photographie)

Fig. 7: Anonyme (Agence Paris-photo), Arrière... pas les photographes [L’assassinat du président de la république], 1932 (source: magazine VU)

Force est toutefois de constater que, malgré une réprobation quasi-unanime au moment de l’apparition de cette intrusion photographique sur la place publique, cette pragmatique du contrat photographique unilatéral s’est de facto imposée à toute la société sans cadre législatif régulateur et protecteur, et a encore cours aujourd’hui. Cet habitus, qui s’est diffusé par acculturation à l’emprise technique offerte par l’instantané, s’est finalement instauré sans discussion des enjeux publics ou privés ni remise en question des usages, si ce n’est sous la forme de jurisprudences ponctuelles et limitées. Comment passe-t-on de ces frémissements de résistance, soucieux de ne pas voir les règles sociales altérées par une emprise de la technique et espérant une prise de conscience juridique, à une norme comportementale qui protège à grande échelle l’unilatéralisme photographique en présumant tacitement l’accord du sujet plutôt que de penser le préjudice potentiel de la prise de vue ? Pourquoi et comment, ou plutôt au nom de quelle satisfaction ou de quelle complicité a-t-on reconnu au photographe le droit d’opérer librement sur les trottoirs, pouvant prendre en photo quiconque se présente sous son objectif, sans se devoir d’entrer en relation avec lui ?

Depuis 1920, les clauses implicites de la diffusion médiatique

Dès les années 1920, le développement des procédés d’impression par rotogravure facilite la publication massive de journaux largement illustrés de photographies. La question de la circulation indéterminée des images imprimées, dorénavant susceptibles de se retrouver littéralement sous n’importe quel regard, connu ou inconnu des personnes photographiées, devient alors plus prégnante pour ceux qui sont l’objet d’une prise de vue. Alors que les images instantanées saisies par des amateurs enthousiasmés par la technique n’étaient guère destinées à être vues en-dehors de cercles relativement restreints, les journaux en élargissent soudain le champ de diffusion. La probabilité pour une image, dès lors qu’elle saisit une personne dans une situation de vulnérabilité, de lui devenir préjudiciable augmente statistiquement avec sa diffusion médiatique.

À cette occasion, un nouvel acteur, l’éditeur, apparaît de plus en plus central dans l’orientation et la connotation de ces débouchés. La grammaire de l’attention, maîtrisée très tôt dans ses aspects les plus sophistiqués, implique d’intervenir éditorialement pour refaçonner en profondeur la manière de proposer des images au regard des lecteurs au travers de la mise en page. D’un point de vue pratique, temporel et économique, ce maillon éditorial ne peut guère, lui non plus, se permettre d’impliquer l’avis rétrospectif du sujet photographié dans cette chaîne de décisions qui viennent requalifier son image et qui fonctionne de fait comme un second volet du contrat tacite et unilatéral de la prise de vue, libre de remanier sans cesse et sans contrainte les clauses du contrat photographique initial. Une fois l’image matérialisée sous forme de tirage, chaque éditeur est en effet libre de la recadrer, de la recontextualiser éditorialement, d’en réécrire la légende, de la connoter graphiquement et de la répercuter sémantiquement au sein de la mise en page sans consulter au préalable les personnes impliquées lors de la prise de vue, qu’il s’agisse d’ailleurs du sujet ou du photographe. Les compensations juridiques qu’obtiendra progressivement la corporation des photographes de presse en termes de droit de regard, protection du droit d’auteur et décence des usages ou fair use, notamment grâce à la création d’agences photographiques7, ne concernent que de manière fragmentaire le « droit du photographié », encore largement inexistant aujourd’hui ou alors réservé à une élite médiatique susceptible de défendre son « image de marque ».

Les images de Weegee incarnent parmi tant d’autres, dans les années 1930, les enjeux d’extorsion médiatique qui se nouent lors de chaque prise de vue. Sur celle-ci (fig. 8), trois hommes sont saisis dans l’embrasure d’une porte ; l’image les montre autant contraints par les battants fermés dans leur dos que repoussés par la présence d’une ou plusieurs personnes qui leur font front, dont le photographe qui déclenche son flash. Sans possibilité de se dérober à cette présence inquisitrice, ils se trouvent bel et bien soumis à l’emprise explicite de la prise de vue instantanée, tout en parvenant, en dernier recours, à éviter de laisser leurs traits apparents.

Fig. 8: Weegee (Arthur Fellig, dit), Henry Rosen et Harvey Stummer arrêtés pour corruption de basketteurs, 1945

© International Center of Photography

Dans cette joute médiatique un nouvel élément s’ajoute ici aux considérations précédentes : cette image dans laquelle les personnes photographiées sont manifestement piégées dans une situation d’affût médiatique est destinée à être soigneusement choisie et largement publiée telle quelle dans les journaux du lendemain. C’est d’ailleurs ce qui rend l’affrontement photographique d’autant plus déloyal : quelle que soit l’aptitude du photographié à opposer un refus explicite, ce refus lui-même sera l’objet d’une exposition médiatique contre laquelle il n’a aucun recours.

Pour comprendre le ressort médiatique de cette image, il faut envisager sa parution aux côtés de photos conventionnelles, permettant d’identifier clairement les sujets (fig. 9).

Fig. 9: Une page de PM Daily, 31 janvier 1945`

La publication de cet affrontement médiatique, qui peut dès lors sembler excessive, atteste en réalité uniquement de leur présence dans une situation compromettante. En manifestant un refus de se soumettre à la prise de vue, les sujets laissent présumer un potentiel préjudice photographique qui viendrait redoubler et amplifier la situation précaire qui est déjà la leur. C’est en quelque sorte une esthétique médiatique du préjudice photographique qui se met en place ou, plus simplement, une forme de vengeance médiatique à laquelle le spectateur est invité à adhérer par son regard. Face à des personnes qui ont déjà eu le tort de contrevenir aux bonnes mœurs par leur comportement, l’exhibition d’une situation d’emprise, pour photographique qu’elle soit, peut paraître non seulement excusable mais presque désirable, comme un juste rééquilibrage envers la société8.

Ainsi, quelque chose de plus insidieux et de plus général se joue dans les rouages de l’exposition médiatique. Chacune des actions éditoriales, de la sélection d’une image à sa mise en page, repose entièrement sur un travail d’induction, formant un réseau de relations implicites entre plusieurs éléments, à l’intérieur de l’image ou entre l’image et un contexte. Par l’entremise du travail d’édition, ces relations implicites peuvent être simplement mises en lumière, davantage appuyées ou parfois créées de toutes pièces par un éditeur peu scrupuleux. En tout état de cause, chaque action éditoriale propose au spectateur d’induire de l’image certains discours, tout en retranchant plus ou moins partiellement l’image de son contexte de production.

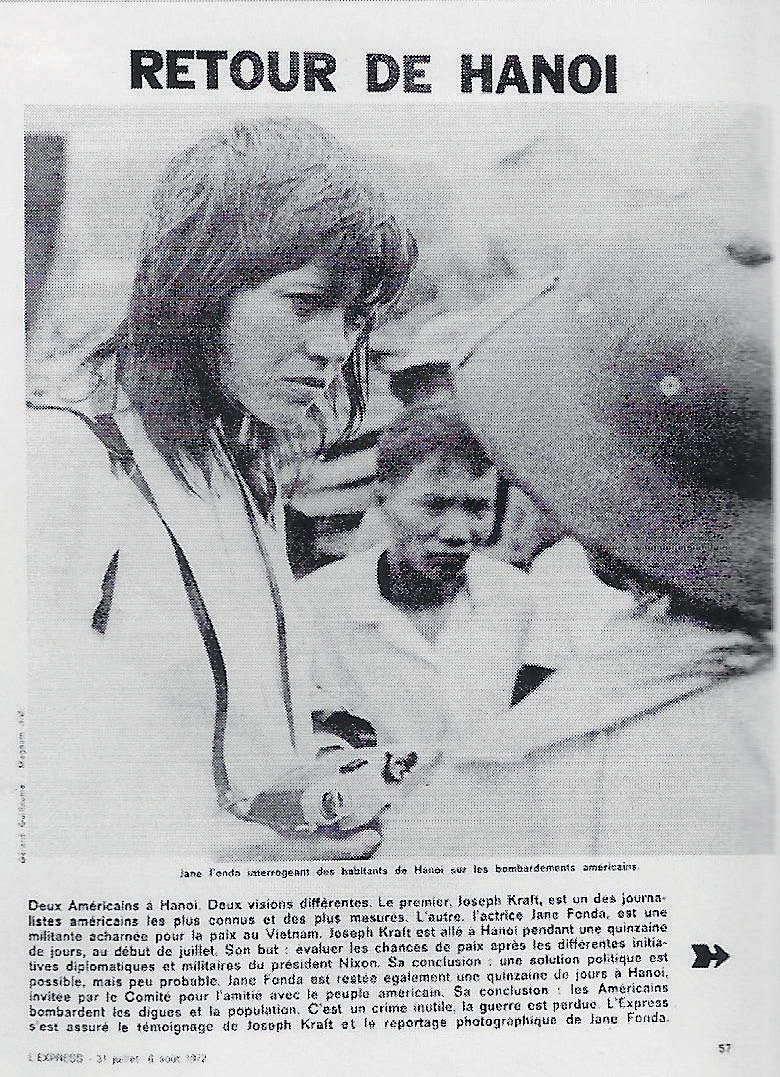

Permettons-nous ici un rapide détour par la critique des années 1970, afin de mieux cerner les enjeux de l’implicite médiatique. Dans Letter to Jane, un film-essai de 1972, Jean-Luc Godard et Jean-Pierre Gorin se sont attachés à décrire ses mécanismes. Décrivant une photo de l’actrice Jane Fonda (fig. 10) en déplacement à Hanoï pendant la guerre du Vietnam, ils cherchent à formuler la façon dont les éditeurs des magazines qui l’ont largement publiée invitent à la percevoir : « Qu’est-ce qui fait que [notre regard] fonctionne comme ça et pas autrement ? Et (…) qu’est-ce qui fait que notre voix traduit notre regard muet de cette façon, et pas d’une autre9 ? »

Fig. 10: Une page de L’Express, 31 juillet 1972

© L’Express (image: Joseph Kraft, Jane Fonda interroge des habitants de Hanoï, 1972)

Sans rentrer dans le détail de leur analyse, prenons simplement, avec eux, l’exemple de l’ajout d’une légende, qui semble d’autant plus pertinent qu’il pose d’emblée la question de ce qui est dit et de ce qui ne l’est pas :

-

Cette photo, comme toute photo, est physiquement muette. Et elle parle par la bouche de la légende inscrite en dessous. (…) Cette légende dit que « Jane Fonda interroge des habitants de Hanoï. » Mais le journal ne publie pas les questions posées ni les réponses données par les représentant sur cette photo du peuple vietnamien.

-

On peut déjà remarquer que cette légende, en fait, ment techniquement. En effet, la légende n’aurait pas dû être : Jane Fonda interroge, mais : Jane Fonda écoute. Cela crève les yeux (…). Et peut-être que cette écoute n’a duré qu’1/250e de seconde, mais c’est ce 250e qui a été enregistré et diffusé.

-

Sans doute la légende, en parlant ainsi, veut-elle simplement dire qu’il s’agit d’un instantané pris au cours d’une discussion où l’actrice/militante interrogeait réellement des habitants de Hanoï, et qu’il ne faut pas attacher d’importance à ce détail de la bouche fermée. Mais (…) il ne s’agit pas d’un hasard, ou plutôt, s’il s’agit d’un hasard, il est ensuite exploité (…)10.

Ainsi la légende s’attache à éloigner l’image des conditions qui l’ont produites, d’autant plus qu’elle est rédigée par quelqu’un qui n’était pas présent lors de la prise de vue, afin de mieux y substituer un autre discours, qu’elle cherchera à lier, plus ou moins subrepticement, à l’image. Pour tous les autres éléments éditoriaux, le même mécanisme est à l’œuvre. On feint de laisser au spectateur le soin de lier plusieurs éléments en un faisceau de connotations homogènes, tout en s’assurant, en amont, qu’ils sont concordants. En déconstruisant cette logique inductive, il s’agit pour Godard et Gorin de souligner, dans ce cas de figure, l’étendue de la complaisance éditoriale implicite qui se nourrit de l’image de marque de l’actrice et vient la nourrir en retour, au bénéfice d’un imaginaire politique que dément pourtant l’observation plus rigoureuse de la prise de vue elle-même.

Fig. 11: Une page de VU, 9 janvier 1935 (image: anonyme, Mais oui... C’est elle... [Greta Garbo], c. 1935)

Regardons à présent cette photographie (fig. 11) publiée en pleine page dans un magazine des années 1920. On y voit une femme qui court, passant de profil devant l’objectif. Elle est fixée par l’instantané dans une attitude étonnamment dynamique. Vêtue d’un élégant manteau et d’une robe longue, elle se couvre le visage avec un bout de son châle. La présence qu’on voulait attester, ou exhiber, par l’image, se dérobe. Pourtant, le spectateur est invité à la reconnaître sans ménagement. La légende fonctionne même, dans un premier temps, par ellipse, en sous-entendant que cette identification est évidente et susceptible de se passer d’explicitation : « Mais oui… c’est elle… » L’attestation dont l’image voudrait être le vecteur repose d’abord et avant tout sur une induction, et le nom de la fameuse actrice, Greta Garbo, n’apparaît que dans la légende qui se trouve écrite en petits caractères en bas de l’image, et que le lecteur lira sans doute en dernier.

De la même manière que pour l’image de Jane Fonda évoquée plus haut, le traitement éditorial donne l’impression au lecteur-spectateur de pouvoir percevoir implicitement les tenants et les aboutissants d’une situation, sous couvert de l’exhibition formelle de quelques indices d’une scène, à travers une lecture qui escamote cependant les conditions de production de l’image. Si la légende évoque « l’horreur maladive » de l’actrice envers les photographes, elle se garde de mentionner la prédation photo-médiatique à laquelle elle est continuellement assujettie. Pourtant, une grande partie du pouvoir d’évocation des images par laquelle les personnes photographiées se voient médiatiquement qualifiées relève pour tout ou partie d’une réaction à l’affût photographique dont elles sont l’objet tacite.

Il reste à nous interroger sur la raison pour laquelle ce type d’images peut se trouver relayé auprès d’un large public malgré l’absence de visage, et ce que cela dévoile, en filigrane, de nos habitudes de regard.

La satisfaction médiatique du spectateur pour horizon

Force est de constater que ces images satisfont le regard autrement que celles qui font l’objet de processus de reconnaissance et d’identification plus immédiats. Ce qui, depuis l’avènement de l’ère médiatique, fait la singularité des images refusées, c’est qu’elles regorgent d’éléments interprétables, sur lesquels le regard est invité à s’attarder. Quelles sont au juste les satisfactions esthétiques et médiatiques qu’apportent au spectateur les reflets ondoyants du velours réfléchissant la lumière du flash ou l’effacement du pied gauche dans sa fuite ? Devant l’image, en effet, chaque spectateur est libre, subjectivement et indépendamment de tous les autres acteurs de l’image, d’en apprécier et d’en commenter le contenu, d’y projeter ses pulsions et ses répulsions, et in fine d’en réinterpréter la portée. C’est pourquoi ce ne sont pas nécessairement les images les plus porteuses d’informations qui seront sélectionnées et mises en avant à l’étape éditoriale, mais aussi les plus phénoménales et les plus sensationnelles. Ici, dans sa fuite, l’actrice remonte même un pan de sa robe pour courir plus à l’aise et dévoile, malgré elle, et alors même qu’elle cherche à ne pas montrer son visage, une partie de sa jambe. Or, tous ces éléments visuels sont directement liés aux circonstances de la prise de vue, autrement dit au fait que l’actrice cherchait à se soustraire du champ d’un photographe qui l’avait prise au dépourvu. La quasi totalité de la surface de l’image manifeste esthétiquement à la fois la furtivité de la prise de vue et la condition de fugitive de l’actrice. Ainsi les fugitifs, les repliés, les occultés, parce qu’ils ne peuvent s’empêcher d’exhiber photographiquement leur vulnérabilité à travers une infinité de réactions symptomatiques, manifestent plus que tout autre sujet photographié l’emprise médiatique à laquelle ils tentent de se dérober, et la communiquent implicitement au regard du spectateur11.

Cette jouissance du spectateur, à laquelle nous sommes tous sujets, indépendamment de notre volonté ou de notre conscience des enjeux, scelle l’enchâssement de la pragmatique tacite de la prise de vue et de la maîtrise de l’implicite dans la diffusion de l’image. Pour les photographes qui, au sein de cette économie particulière, cherchent à s’adapter aux débouchés des médias, il s’agit bien de provoquer, lors de la prise de vue, par la traque ou l’affût, la manifestation de ces symptômes dans l’image, pour en augmenter le sensationnalisme, plutôt que de se contenter de recueillir des indices qui susciteraient une simple reconnaissance. La raison pour laquelle les photographes ne refusent pas à leurs sujets le droit de refuser d’être photographié, c’est justement parce que l’attitude de ces derniers est exploitable à l’échelle médiatique : plus un sujet cherche à se protéger de l’ascendant tacite du photographe au moment de la prise de vue, plus il s’expose aux rouages de l’implicite au cours du traitement médiatique de l’image12.

Dans le premier cas comme dans le second, ces rouages sont les mêmes. Ils assurent la maîtrise des connotations de l’image par l’exhibition et la requalification médiatique des aléas de la situation dans laquelle a été saisie la personne photographiée. Tout photographié est ainsi susceptible d’être la proie d’une mainmise éditoriale, libre de modeler la valeur d’attestation et d’évocation des situations et des symptômes photographiques par lesquels il est figuré, tantôt pour son bénéfice, comme c’est le cas de la complaisance médiatique orchestrée autour de la figure de Jane Fonda, tantôt pour son préjudice, comme celui de l’exhibition de Greta Garbo en fugitive. Plus le contrat photographique semblera relever d’une situation tacite, plus la relativité de la valeur médiatique de l’image sera laissée libre à l’intervention éditoriale et à l’interprétation du spectateur.

On saisit mieux, dès lors, l’ampleur des non-dits qui structurent et régissent l’ensemble de nos relations médiatiques, et comment toute prise de vue organise un possible guet-apens. C’est parce que nous jouissons en tant que spectateur de la spontanéité expressive des postures réflexes photographiées tacitement, et mises en formes en vertu de codes implicites, qu’il paraît difficile simplement de formuler une contestation concernant la pragmatique de la prise de vue elle-même. Comment remettre en cause un paradigme dont l’efficience repose sur des non-dits ?

Vers un rééquilibrage médiatique : exploiter l’implicite ou interroger le non-dit

Est-il alors possible, en tant que sujet, photographe ou spectateur, d’échapper à cette norme comportementale et de proposer d’autres formes de contrats médiatiques ? Comment photographes et photographiés peuvent-ils remettre la main sur ces lectures implicites dont l’omniprésence confère une trop grande relativité médiatique aux images ? Deux postures photographiques plus récentes s’attachent, parmi d’autres, à cerner les contours de ce vaste impensé collectif, soit en l’exploitant, soit en l’interrogeant.

Dans certaines situations médiatiques particulièrement compromettantes, les sujets photographiés apprennent à s’exposer médiatiquement tout en recourant au masque pour préserver leur anonymat. Cette stratégie n’est pas nouvelle13, mais devient remarquablement constante à partir de la fin des années 1970 lors de mouvements de revendications politiques comme les manifestations, les guérillas ou les attentats. Les sujets prennent ainsi leurs précautions en ce qui concerne un détournement, notamment policier, des images qui pourraient être enregistrées à leur insu, avec cette particularité qu’ils prennent soin de porter tous le même masque, choisi selon des critères plus ou moins signifiants, adoptant ainsi une sorte d’uniforme médiatique prémédité dont la fonction est d’affirmer tout à la fois l’unité et la singularité d’un mouvement. Les photographiés reprennent ainsi la main sur la diffusion médiatique de l’image, maîtrisant une partie de son contenu implicite (fig. 12).

Fig. 12: Une page de GEO Magazine, Charter Issue, 1979 (image: Susan Meiselas, Rebelles du barrio de Monimbó, 1979)

Par ailleurs, et plus récemment, une nouvelle génération de photographes sensibles à ces enjeux cherche à réinstaurer la coopération comme fondement des relations photographiques, aboutissant ainsi à faire du geste de se cacher une décision partagée. C’est le cas d’un photographe comme Eric Gottesman qui, dans les années 2000, au cours d’une série de portraits de personnes atteintes du VIH en Éthiopie, a éprouvé le besoin de modifier sa démarche de prise de vue. En observant cet ensemble d’une trentaine d’images, nous sentons à quel point la photographie n’est pas le fruit d’un ascendant médiatique professionnel exercé aux dépens de la personne photographiée, mais bien, à nouveau, la manifestation d’une concertation. Dans le portrait intitulé Beletu (fig. 13), une femme se tient debout contre un mur. Soigneusement vêtue et apprêtée, les bras le long du corps, elle se laisse couvrir le visage par les deux mains parallèles, émergeant du bord de l’image, d’une tierce personne située hors cadre. La prise de vue est visiblement non seulement posée mais réfléchie.

Fig. 13: Beletu et Eric Gottesman, Beletu, 2000

© Eric Gottesman

Le photographe décrit ces images comme résultant d’une initiative partagée avec ses sujets, qui acceptent, aux termes de longs entretiens, de poser pour lui à la condition qu’ils ne puissent pas être identifiables. Les attitudes, les décors, les accessoires et tout autre élément susceptible de rendre les sujets reconnaissables font l’objet d’aménagements et de discussions. Gottesman use également d’un tirage instantané qu’il obtient en même temps que son épreuve, et qu’il soumet au sujet. Si elle n’est pas jugée satisfaisante, l’épreuve est détruite sur place.

Tout ici indique le souhait marqué de revenir à une pratique de la prise de vue antérieure à l’irruption du contrat unilatéral, tout en proposant aux sujets de s’exposer médiatiquement. En exhibant les signes porteurs d’intentions plus ou moins explicites et en limitant d’autant la manifestation de symptômes spontanés, cette démarche photographique soutient un arbitrage concerté entre photographe et photographié et tente de contrer les rouages implicites de l’exposition médiatique, dans l’espoir que cette démarche de précaution recueille la juste attention du spectateur. De fait, elle ne peut aboutir que si le spectateur accepte en retour de se déprendre de ses propres réflexes interprétatifs. Dérouté dans ses habitudes médiatiques, celui-ci est en effet invité à scruter dans la photographie ce qui fait la singularité de chaque situation.

Ainsi, dans son premier âge, la photographie, cette image extérieure et contraignante, a été globalement l’enjeu d’échanges explicites entre photographe et photographié afin que chacun trouve son compte dans la prise de vue. L’irruption de l’instantané a renversé cet équilibre, accordant au photographe la possibilité d’exercer une emprise visuelle tacite sur le photographié. Or, les manifestations iconographiques de cette ascendance technique sont omniprésentes dans l’exploitation médiatique des images, car elles incitent à une grande variété de lectures implicites qui s’exercent chacune aux dépens du photographié. Plus récemment, ce déséquilibre, dont on perçoit progressivement le caractère préjudiciable, semble être l’objet d’une prise de conscience. De plus en plus de photographes aménagent leur pratique afin de rééquilibrer les positions de tous les protagonistes de l’image. Anticipant les conditions de production et de diffusion des images, et souhaitant en redonner, en partie du moins, la maîtrise aux sujets photographiés, ces précautions photographiques autour des visages révèlent en creux l’étendue des non-dits qui régissent l’ensemble des relations médiatiques dont nous sommes, chacun, à la fois sujets et vecteurs.

![Fig. 7: Anonyme (Agence Paris-photo), Arrière... pas les photographes [L’assassinat du président de la république], 1932 (source: magazine VU)](docannexe/image/572/img-7-small800.jpg)

![Fig. 11: Une page de VU, 9 janvier 1935 (image: anonyme, Mais oui... C’est elle... [Greta Garbo], c. 1935)](docannexe/image/572/img-11-small800.jpg)