Dans son essai « Earthwords » de 1979, Craig Owens disait de la transformation du champ visuel en champ textuel – et plus précisément du recours que faisait Robert Smithson du langage comme entité matérielle – qu’il s’agissait d’un des « événements esthétiques les plus marquants de la décennie »1. L’entrée du langage dans le Land Art avait alors fini d’abattre le cloisonnement entre le scriptural et le plastique, autorisant les artistes à installer ou sculpter des mots dans le paysage, voire à les y enterrer : on pense bien sûr aux Buried Poems de Nancy Holt. La pratique s’est depuis répandue, chaque œuvre verbo-sculpturale rencontrant nécessairement les spécificités géographiques et géologiques des lieux investis et les préoccupations esthétiques, politiques, idéologiques, philosophiques des praticiens.

Loin de n’être que décorative, l’installation du scriptural dans le paysage invite à considérer la question de l’artificialité du texte face à la matière2, la possible compromission de cette matière par le langage et les problématiques liées à la transformation du terrain ou de la nature en figure. Elle pose aussi la question de l’outil, de son efficacité technique et de son rôle dans la transmission de parole et dans la médiation entre l’humain et la matière3 – des angles d’approche généralement explorés par les historiens de l’art et plus particulièrement de l’art paléolithique. André Leroi-Gourhan disait justement de l’art pariétal qu’il est « la reconnaissance d’un sol qui parle »4 : la belle expression traduit déjà une forme d’essentialisme diffus que l’on retrouvera dans bon nombre d’installations textuelles in situ.

Mon approche des dispositifs verbo-visuels, encore appelés lexiconographiques, en Écosse contemporaine se situera nécessairement à la croisée de l’esthétique et du culturel, mais aussi de l’identitaire et du politique – et l’on sait ce dernier champ particulièrement prégnant au nord du Mur d’Hadrien. Je me pencherai sur le travail du poète Alec Finlay, dont je retiendrai ici l’œuvre oulipienne, parce qu’elle est pleinement inscrite dans la problématique de la matérialité de l’écriture. Je reprendrai le mot « reconnaissance » employé par Leroi-Gourhan, un mot dont je retiens quatre acceptions ou quatre « prismes » qui me serviront à articuler la dialectique matérialité-écriture et la mutation de l’œuvre en ouvrage qui nous intéressent ici :

Une reconnaissance est une récompense, qu’elle soit effective (par l’attribution d’un prix ou d’un titre) ou à venir : faire preuve de reconnaissance envers quelqu’un ou quelque chose c’est, selon le Littré, « garder le souvenir affectueux d’un bienfait reçu, avec désir de s’en acquitter ».

Une reconnaissance est un signe : en marine, la « reconnaissance » est le nom donné à une balise ou à un signal permettant aux vaisseaux qui se croisent en mer de s’identifier ; dans le domaine juridique, une « reconnaissance d’écriture » a quant à elle valeur de signature et d’engagement.

Reconnaître, c’est examiner, faire un état des lieux : re-connaître, c’est « se remettre en l’esprit l’idée, l’image d’une personne ou d’une chose ». On reconnait un terrain avant une bataille, on reconnaît des lieux ou un territoire – cette acception se révélera particulièrement intéressante pour ce qui touchera à la cartographie textuelle ou verbale.

Une reconnaissance est enfin une validation : on reconnait la légitimité d’un gouvernement – ou pas…

Premier prisme : matérialité, écriture, gratitude, quelques considérations contextualisantes

En Écosse, depuis le XVe siècle, les poètes nationaux sont appelés « Makars » : le titre signe sa fidélité au poiein grec et reconnait dans le poète de l’Écosse (Scots Makar) des compétences qui sont celles d’un barde, en lien avec la tradition, toujours très forte en Écosse, de la littérature orale, et celles d’un artisan : le « Makar » écossais est celui qui fait, et son œuvre est reconnue comme tangible, comme la fabrique de quelque chose qui dépasserait la seule beauté des mots. Le titre de « Makar », récompense suprême pour le poète écossais, établit ainsi que c’est vers un idéal de tangibilité, de matérialité, que doit tendre l’activité artistique.

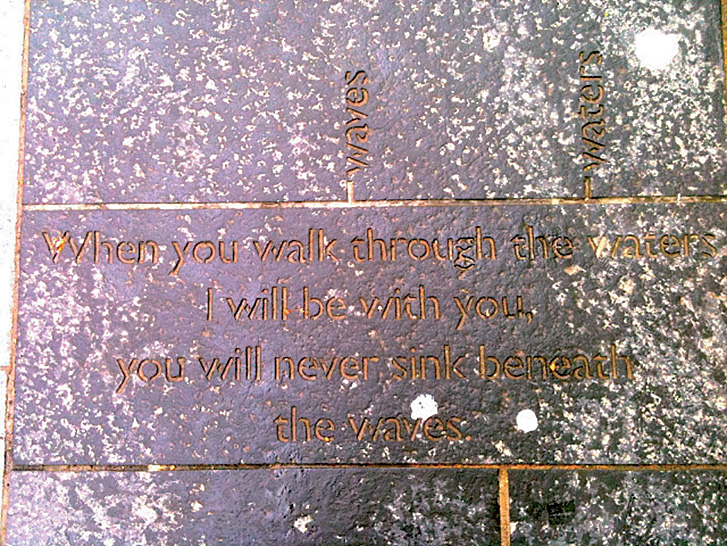

Depuis les années 1990, Glasgow a été capitale européenne de la culture (en 1990), Édimbourg a été la première ville à rejoindre le réseau UNESCO des Villes de Littérature (en 2004), et la montée du SNP (qui n’a pas oublié qu’il a été fondé par un poète) a considérablement dynamisé le projet culturel de l’Écosse. Au cours des dernières décennies, l’Écosse s’est littéralement couverte de mots, de textes, de poèmes. Prenez un métro à la station Hillhead de Glasgow, vous serez invité par Alasdair Gray à « œuvrer comme aux premiers jours d’un monde meilleur » ; l’injonction est rappelée, dans sa version originale et moins consensuelle5, gravée dans la pierre à l’entrée du parlement d’Holyrood et à celle du Storytelling Centre d’Edimbourg, établissant de ce fait un lien physique, hodologique (du grec hodos : le chemin, le voyage), entre politique et narration. Flânez dans les rues d’Inverness, vous y piétinerez les « pavement poems » disséminés dans la ville jusque sur son mobilier urbain. Plus au Nord, c’est un vers de Sorley MacLean qui vous accueille, gravé dans la pierre, sur le sentier de Creag Meagaidh : « I saw the tree rising / in its branches / the jewelled music. »

Pavement poetry, Inverness

(photo de l’auteur)

Sorley Maclean, « The Tree of Strings » Creag Meagaidh, West Highlands

(photo de l’auteur)

« Hallaig », cet autre poème de MacLean, nous attend quant à lui sur les collines de Raasay, gravé sur une plaque de cuivre portée par une pierre clanique, forme familière dans le paysage écossais, balise identitaire quasi vibratoire et mystique. L’installation ne cache pas son symbolisme, puisqu’elle actualise le retour du texte à l’île qui l’a inspiré ; le poème a fait le lieu (on relèvera la récurrence des toponymes), le lieu réalise désormais le poème.

Un autre monument, lui aussi très symbolique, surplombe le parlement d’Édimbourg depuis Regent Road Park : les Stones of Scotland sont faites de 32 pierres venues des 32 circonscriptions d’Écosse, disposées en cercle autour de 5 vers du poème « Scotland » de Hugh MacDiarmid6 – fondateur, donc, du National Party of Scotland. L’image est forte : le lieu en soi, son ouverture vers le paysage environnant et le texte affirment ensemble que la somme des parties est supérieure au tout ; l’installation réalise alors une forme pétrifiée, moderne, de la déclaration d’Arbroath qui proclamait déjà en 1320 que le pouvoir du lieu demeurerait toujours plus fort que celui de l’institution. Les Stones of Scotland concrétisent a posteriori et dans le granit l’idéal proclamé par le texte, « Gather[ing] […] / All the loose ends of Scotland ». Cet idéal sera, quelques années plus tard, à nouveau mis en œuvre, toujours au sens premier, sur le mémorial de Bannockburn, à l’occasion du sept-centième anniversaire de la bataille, anniversaire qui fut célébré quelques mois avant le référendum de septembre 2014. Là où Robert The Bruce a exhorté ses troupes au combat, le poème « Here Lies Our Land » de Kathleen Jamie a été gravé sur les planches de chêne qui encerclent la rotonde du mémorial7. L’inscription qui fut commandée à l’artiste par le National Trust for Scotland est ce que l’on appelle un poème Frankenstein, puisqu’il emprunte certains de ses vers à Robert Burns (« westlin’ winds »), Walter Scott (« fernie braes »), Violet Jacob (« siller tide ») et Hamish Henderson (« Come all ye »). Les textes et leurs auteurs se répondent dans l’espace, se reconnaissent entre eux, tandis que leur entrée en résonance impose au lecteur d’embrasser l’espace à 360° en une belle actualisation de son vers introductif, « here lies our land ». Sans la matérialité de l’œuvre, la coopération entre lieu et texte n’aurait pas été aussi totale et le poème n’aurait pas muté en don à l’espace qui l’accueille et à ceux et celles qui le parcourent. Ainsi le dit la poète : « it’s up there now and has nothing more to do with me »8.

J’interromps donc ces quelques considérations préliminaires sur les notions de complémentarité, d’héritage, de don et d’abandon.

Second prisme : matérialité, écriture, indice

Alec Finlay est le fils d’Ian Hamilton Finlay, ancien berger, poète, land-artiste de renom, versé dans la poésie concrète, concepteur du jardin de Little Sparta, qui est depuis son décès en 2006 ouvert au public. Il faut pourtant concevoir ce lieu comme un jardin familial : Alec Finlay a grandi entouré de ces poèmes-objets gravés dans le marbre, le granit, l’ardoise, sur les ponts au-dessus des ruisseaux, sur les franchissements de clôture, jusque sur les outils de jardinage et les arbres, dans un espace qui ne pouvait être que verbal, au croisement du contemplatif et du ludique. Si l’œuvre de Finlay fils est elle aussi très ancrée dans le territoire écossais, ses influences s’étendent jusqu’au mouvement Fluxus (Finlay ne cache pas son admiration pour John Cage et Jackson MacLow), à l’œuvre de Francis Ponge et l’OuLiPo, en passant par la poésie japonaise dont Finlay emprunte volontiers les formes, en particulier le haiku, le haibun, le tanzaku.

Comme celle de son père, la poésie concrète d’Alec Finlay est réticente à laisser les mots sur le papier et se caractérise par une invasion réciproque des arts plastiques et rhétoriques : l’écrit se grave, se brode ou s’imprime, on le piétine à l’entrée de la bibliothèque universitaire d’Édimbourg9, on le hisse sur un drapeau10 (et quel meilleur signe de reconnaissance qu’un drapeau ?), on essuie même sa vaisselle avec. On y niche, aussi, parfois :

Alec Finlay, Home to a King, 2010, photographie Alexander Maris

Je m’arrête un instant sur le dispositif poétique qu’est Home to a King. Le poème perché a une vocation indiciaire puisqu’il permet de lancer le promeneur dans une double quête : les vers-nichoirs sont numérotés et correspondent aux annexes d’une grille de mots croisés que le lecteur-marcheur-cruciverbiste pourra compléter au terme de son parcours poétique. Les solutions à l’énigme sont les noms des essences des arbres qui portent les nichoirs qui portent les textes. L’installation établit ainsi une conversation à quatre : de l’objet A allogène (le nichoir) vers le texte A (l’énigme), du texte A vers le texte B (la solution), du texte B vers l’objet B indigène (l’arbre). Comme souvent chez Finlay, la démarche (ou dé-marche) est d’ordre épistémique, l’objectif étant de cerner que ce Paracelse appelait « la signature des choses naturelles »11. S’il fallait la localiser, cette signature reposerait au centre de la conversation entre le texte et les choses, dans cette zone blanche que dessine Home to a King et qui est habitée par le genius loci lui-même : le roi-absent, l’oiseau, ni texte ni matériau. L’installation signale une absence, donc une présence dont on retrouve la trace dans la plupart des travaux de Finlay et qui est peut-être caractéristique, du moins dans son œuvre, de la dialectique matérialité-écriture.

Les œuvres in situ de Finlay ne sont que très rarement signées, sans doute parce qu’elles sont des signatures : toute forme d’intervention sur le paysage n’est-elle pas déjà un texte qui dirait « nous sommes passés là, nous occupons ces lieux, nous y laissons une trace » ? Le texte in situ relève alors d’une pratique infiltrante12 qui déplace le contrat de lecture vers la perception de l’espace. Il faut alors prétendre que le texte est un élément constitutif du lieu, même si l’empreinte – très matérielle, voire intrusive – de l’humain nous dit le contraire. L’espace qui reçoit le texte est ainsi à la fois assignable et non appropriable. Pour activer ce paradoxe, le texte installé dans le paysage (ou « poésie en plein air » ainsi que l’appelle Finlay – en français) va mettre en jeu à la fois sa matérialité et sa virtualité intrinsèques.

Le « letterboxing » de Finlay nous en fournit un exemple éclairant : le poète dissémine sur le territoire, sur des sentiers déjà balisés ou non, des boîtes contenant chacune un tampon encreur qui porte un « circle poem » mis à disposition des promeneurs. Le tampon en négatif impose au lecteur accidentel de matérialiser le texte par lui-même sur le bois du réceptacle, une feuille de papier, une carte ou, à défaut, sa peau.

Letterboxing, 2003

Dans un texte adjoint à l’œuvre, Finlay expose sa méfiance envers les matériaux pérennes et l’« arrogance » de leur usage :

The boxes each contain a circle poem rubber stamp and ink pad. They are one means to solve the perennial problem : how to best offer people words in the out-of-doors, while avoiding the traditional inscription, or the language of advertising, posters, neons, and suchlike – options that I have since used, when the context seemed right. When I began the project I had only recently identified myself as an artist, and I was drawn to projects that combined modesty of means with a wide, even ambitious, reach. Still shy of making objects of stone and bronze, avoiding scale, wary of bombast; the idea of installing 100 letterboxes, over ten years, in locations around the globe, offered itself as a a BIG-little idea. It allowed me to work imaginatively with places I had never been, signalling a network of friends, who would site the boxes and write the guides, creating a kind of world-book.13

Le projet de « livre-monde » des boîtes à poèmes est collaboratif (Finlay parlera de renga), puisqu’il implique la participation non seulement des marcheurs mais aussi celle de volontaires qui installent les boîtes et rédigent les topos : de santé fragile, Alec Finlay n’est pas en mesure de se rendre sur les lieux d’installation autrement qu’en imagination. La collection des vers circulaires ne prend vraiment forme qu’en amont du texte, puisque les boîtes, à mesure qu’elles sont installées, sont vandalisées, subtilisées ou dégradées par les intempéries. La matérialité du poème-objet s’entoure donc d’une constellation de virtualités : le livre-monde n’existe que dans la somme jamais réalisée de ses parties. Cela se complique encore lorsque Finlay ajoute aux tampons des codes QR permettant au promeneur de télécharger in situ le texte, la carte, le topo et la description audio du paysage préalablement enregistrée par le poète14. Le texte s’affranchit alors des objets matériels et s’accroche à des objets relevant du numérique et du virtuel, ouvrant de ce fait une autre problématique liée à l’immatériel qu’il me sera donné d’explorer dans des travaux à venir.

La poésie en plein air de Finlay n’est pas collaborative uniquement par nécessité, pas plus qu’elle n’est matérielle par pur intérêt pour l’esthétique de l’objet. En essaimant ses poèmes-objets sur le territoire, Finlay fait de ce territoire ce qu’il nomme un « language-scape », rappelant aussi que Francesco Careri choisit d’appeler un « walkscape »15. Mais si pour les situationnistes la marche est un art, elle est également chez Finlay un acte politique, une « insurrection »16 : pour le poète, on marche en Écosse pour ré-habiter, se réapproprier le paysage. En cheminant d’un poème-objet à l’autre (les boîtes comme « passing places »), le lecteur en marche redessine une territorialité locale et collective, recrée un espace identitaire. Dans le cas du projet « letterboxing », la matérialité de l’écriture inscrit forcément l’ouvrage dans le politique : en amont, Finlay doit s’adresser aux institutions pour obtenir le droit d’installer ses boîtes – « more and more contemporary poetry requires planning permission », ironise-t-il en ligne ; en aval, l’ouvrage conduit les marcheurs sur des terres à reconquérir après les Clearances (une autre absence) et dans le contexte de système de propriété hérité de la Réforme. Or depuis la réforme agraire, le Land Reform Act de 2003, on a (en principe) à nouveau et de façon officielle un droit d’accès inaliénable à l’ensemble du territoire, lequel demeure détenu aux deux tiers par quelques richissimes propriétaires terriens, pour la plupart anglais… Les language-scapes de Finlay sont donc aussi à lire et à parcourir comme des ethno-graphies.

Troisième prisme : re-connaître, cartographier, honorer

Post-colonial Scotland means getting back down to Alba, to original landscape – mindscape, and, connecting them, wordscape.17

De même que la logique de l’art politique est de procurer au peuple l’image de ce qu’il est réellement, celle du land art est de ramener le site à sa vérité.18

Je prélève ici les termes « origine » et « vérité » qui résonnent tout particulièrement avec le travail d’Alec Finlay. Chez White, le paysage de mots est un point d’articulation entre le passé (« Alba ») et l’avenir de l’Écosse (« post-colonial Scotland »), seul à pouvoir prévenir le naufrage de cette dernière dans « la punkitude abyssale »19 d’un avenir sans culture. Quant à la vision du Land Art comme recherche et phénoménalisation de la « vérité » du site, peut-être préférerons-nous parler avec Francis Ponge d’« épaisseur » du lieu et des choses qui le composent. La mention de Ponge n’est pas qu’opportuniste : Alec Finlay s’inspire aussi volontiers des mimogrammes pongiens que des mésostiches de Cage, allant jusqu’à les métisser en « pongéostiches ». Comme Ponge, Finlay s’émerveille des « ressources infinies de l’épaisseur sémantique des mots »20 et de leur capacité à « honorer » la matière. C’est en particulier l’usage qu’il fait du tanzaku, petit poème vertical calligraphié sur une étiquette, qu’il confie encore à des comparses pour qu’ils les suspendent dans le paysage.

A Company of Mountains (Glamaig), 2013

Le tanzaku ou « poem-label » porte alors la seule « vérité » du lieu : son nom, de préférence en gaélique écossais. Le texte planté a alors valeur de cartel et se veut rendre hommage à l’œuvre/ouvrage de la nature, une montagne ou une colline déshonorée parce que débaptisée ou trivialisée par ses représentations pittoresques sous forme de cartes postales produites en série – on citera le cas du très iconique Buachaille Etive Mor, à proximité de Glencoe. De hors-lieu, le texte devient in situ, jusqu’à occuper le centre de l’espace, du moins tel qu’il est cadré par le ou la photographe amateur et diffusé gratuitement en ligne. Le texte devient une chose dans le lieu, matière dans la matière. Le lieu donne sa forme au texte en lui dictant son nom ; à son tour, le lieu est transformé par le texte :

now the manmade landmarks make sense,

the Rúm Cuillin finding their proper relation

to the grey digit of Annait,

stiff & smooth among buttercups;

no longer a stone, it’s become

a topographical gnomon21

On relèvera l’esperluette-iconotexte qui n’est bien sûr pas tout à fait étrangère à notre propos. Grâce à cette petite et très éphémère étiquette, la montagne (re)prend sa place, elle n’est plus seulement matière : elle s’aligne sur ses voisines, elle se (ou nous ?) donne la mesure de l’espace-temps, observant son ombre comme celle du gnomon d’un cadran solaire.

Dans le parcours créatif de Finlay, le corolaire du tanzaku est le « word-mntn », poème calligrammique qui reprend le nom de la montagne sous forme stylisée, mais qui n’est jamais que le dessin préparatoire à une démarche de retour à la matière.

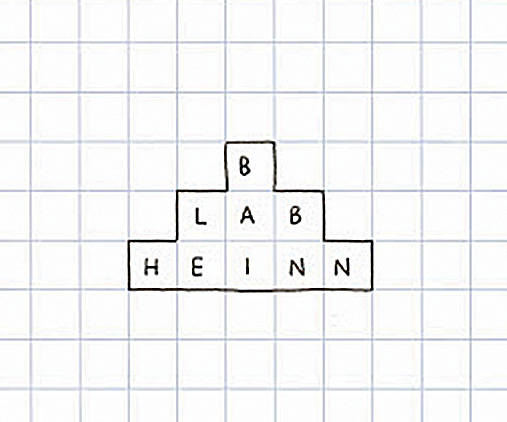

word-mntn, « Blà-bheinn »

word-mntn (Schiehallion), a-ga, photographie Luke Allan, 2014»

La montagne dicte le texte, le texte lui restitue sa forme, et sa forme est elle-même ensuite rendue à la matière : dans son exposition a-ga de 2014, Finlay expose ses sculptures en forme de mots-montagnes-objets : cette fois c’est le calligramme qui s’est matérialisé en montagne miniature faite en cubes de bois gravés du nom de ladite montagne. « A-ga » est le sanskrit pour « ce qui ne va nulle part », ce qui paraîtra paradoxal pour des installations faites d’éléments amovibles, qui plus est commandés à distance par le poète. Peut-être peut-on déceler un écho entre ces cubes empilés, le quadrillage de la page et la disparition, sous forme de lipogramme oulipien, des voyelles du mot « mountain » : les objets-voyelles manquants étant alors matérialisés dans l’absence (encore une) de liant entre les cubes.

Les mini-montagnes de Finlay sont caractérisées par la déflation de la relation écriture-matérialité : il y a toujours texte, mais il n’y a plus d’activité écriture. De la même manière, il y a toujours matérialité, mais la matière n’est plus la bonne. En renonçant à l’écriture et à la matérialité originelle de la montagne, substituant le végétal au minéral (une substitution qui a aussi valeur de restitution, puisque le poète s’attarde en des espaces déforestés), les word-mntns de Finlay renoncent aussi à représenter leur objet. Au lieu de cela, ils le présentifient au sens gramscien. Le word-mntn dématérialise puis rematérialise la montagne sous une forme modifiée, mais il la rend « présente », ici et à ce moment précis, dans le cadre d’une appréciation esthétique mise en scène par l’ex-position. À propos de la théorie kantienne de la présentification, Herman Parret souligne justement que l’hypotypose est indispensable à l’adjonction de l’intuition au concept, elle-même selon Kant indispensable à la connaissance22 et, a fortiori, à la re-connaissance. Le poème-objet, texte-matière, est ainsi moins un produit de la connaissance du lieu qu’un moyen d’y accéder. La connaissance du lieu est toujours fuyante chez Finlay, d’ailleurs phénoménalisée par l’usage qu’il fait du blanc typographique. On retrouve encore ce blanc au centre de ses conspectus, sortes de piliers de triangulation faits textes où le vide central signe encore l’absence-présence du poète et de son lecteur. Les conspectus demeurent des poèmes-montagnes, mais leur usage a changé : il s’agit désormais d’outils à emmener au point de triangulation, le poème ne « fonctionnant » (le mot est de Finlay23) qu’une fois in situ. D’objet esthétique il y devient carte, topo même : nous voici au sommet d’une montagne, capables d’identifier les collines environnantes, de les situer dans l’espace proche ou plus lointain, d’identifier leurs points culminants et leurs cols en suivant tantôt le gras, tantôt l’estompe du poème. Finlay ira parfois jusqu’à colorer ses caractères en fonction des caractéristiques géologiques et botaniques du paysage contemplé.

Conspectus, A Company of Mountains, Alec Finlay & Studio LR, 2013

On pense évidemment à l’énigme du corps selon Merleau-Ponty :

Visible et mobile, mon corps est au nombre des choses, il est l’une d’elles, il est pris dans le tissu du monde et sa cohésion est celle d’une chose. Mais, puisqu’il voit et se meut, il tient les choses en cercle autour de soi, elles sont une annexe ou un prolongement de lui-même, elles sont incrustées dans sa chair, elles font partie de sa définition pleine et le monde est fait de l’étoffe même du corps. Ces renversements, ces antinomies, sont diverses manières de dire que la vision est prise ou se fait du milieu des choses, là où un visible se met à voir, devient visible pour soi et par la vision de toutes choses, là où persiste, comme l’eau mère dans le cristal, l’indivision du sentant et du senti. 24

L’étape suivante du dispositif poétique de Finlay est, sans surprise, de bâtir matériellement des lieux où le poète pourrait effectivement « tenir les choses en cercle autour de lui » et produire in situ d’autres mots-montagnes. Alec Finlay a été partie prenante dans la construction de Sweeney’s Bothy25 sur l’île d’Eigg – on se souvient que l’île a fait l’actualité en 1997 quand ses locataires l’ont rachetée à ses propriétaires. La construction de cette « huttopie » comme la qualifie Finlay rappelle évidemment les allégories morales des précurseurs, le Walden de Thoreau et la cabane de Bashô ; elle s’inscrit aussi dans la réflexion sur la propriété terrienne en Ecosse ; enfin, elle révèle et matérialise ce qui est caractéristique du travail de Finlay, « la constante interaction entre la pensée poétique, le marteau et les clous »26.

Sweeney’s Bothy, Alec Finlay & The Bothy Project, Isle of Eigg, 2013

Avec Sweeney’s Bothy, l’artiste ne se place plus devant mais dans son objet, il s’y installe. Cette « suspension de la distance de spectacularisation » ainsi que la qualifie Jean-Jacques Wunenburger induit alors l’expansion de la dialectique écriture-matérialité et son inscription dans une autre dialectique, plus ample, entre la pensée et l’outil, ce qui nous renvoie à la fois vers l’art paléolithique et la théorie de la médiance également développée par le géographe-philosophe Augustin Berque27 comme interpénétration et intercomposition du subjectif et de l’objectif.

Au lieu que l’artiste continue à se placer devant l’objet pour le contempler, il s’agit, au contraire, pour lui, de suspendre la distance de spectacularisation, pour faire corps avec le monde, pour traverser la ligne invisible de scission entre le dedans et le dehors. Le regard se porte au-devant des choses, mû par un corps en mouvement, tonique (au sens du tonos stoïcien), vibratoire. Et réciproquement, il faut laisser le monde « faire impression » sur nous, nous pénétrer, faire que la sensation devienne un canal afférent qui imprime en nous le « pli » du monde. Ainsi se met en place une rythmique des sensations, des affects, des images, qui crée une relation réciproque entre la nature et l’esprit, entre le non-moi et le Moi, sans que cette rencontre psycho-tellurique tourne en possession, ou en dépossession de soi, qui constitueraient des formes de régression pathogène, incompatible avec une activité artistique. Pour que la psychè puisse ainsi se ‘chosifier’ et pour que l’extériorité physique puisse impressionner le sujet et se transformer en ‘respir’ subjectif, ce qui veut dire se spiritualiser, il faut donc que le rapport homme-monde s’arrache au dualisme psycho-physique. Cette expérience psycho-géographique du chiasme entre l’intérieur et l’extérieur exige alors que l’on distingue une sorte d’interface, d’intermédiaire, de tiers-monde, où s’opère la spatialisation du psychisme et la psychologisation de la res extensa. Le vécu perceptif relève, alors, d’une sorte de ‘médiance’, de ligne d’intersection fluide, à mi-chemin du subjectif et de l’objectif. 28

Dans le cas de Sweeney’s Bothy, le déplacement de la dialectique écriture-matérialité vers celle de la pensée-outil invite à des considérations philosophiques et pragmatiques liées à l’être au monde ou, pour ce qui m’intéresse, l’être à l’Écosse du XXIe siècle. On contourne alors l’approche esthétique devenue caduque pour la simple raison que face à ces objets, nous n’avons, concrètement, plus rien à lire. La disparition de l’écrit au profit des choses dans le travail de Finlay aurait donc comme objectif de nous faire accéder à la connaissance du lieu sans nous donner l’occasion de l’épuiser – peut-être la base de la théorie de l’éco-lecture présentée, dans ce même recueil, par notre collègue Brad Tabas.

En conclusion, et pour revenir à un artefact : penser la poésie concrète dans le cadre de la dialectique écriture-matérialité invite à jouer avec un curseur imaginaire sur l’affiche du séminaire « Matérialité et écriture » dont est issu le présent recueil. Cette affiche, en fait, nous dit tout : que l’interaction entre l’écrit et le matériau se joue sur les trois modes physique, linguistique, et iconique ; qu’entre texte iconique et image textuelle, il existe une relation simultanément sémiotique et pragmatique que l’on retrouve déclinée dans le travail d’Alec Finlay. Chez ce dernier, la poésie devient objet, puis image : la photographie iconise l’objet, mais elle reste indicielle d’une relation qui s’est opérée dans un autre temps et dans un autre lieu ; dans les deux cas, la poésie devient un fait plastique qui va sembler, mais sembler seulement, chercher la symbiose avec l’environnement qui l’accueille.

Reste que les lieux que choisit Finlay résistent justement à cette démarche : les sommets des montagnes, les cirques de l’île de Skye ou les hauteurs d’Eigg ont cela en commun qu’ils sont sublimes parce qu’inhumains et parfaitement indifférents à la présence et l’activité humaines.

Si l’on admet que les lieux, comme les objets de Ponge, puissent être taciturnes29, on pourrait imaginer que l’installation de poèmes-objets dans le paysage vise à mesurer cette taciturnité et la résistance du lieu à devenir produit culturel. Les vers-nichoirs, tampons-poèmes et autres tanzaku de Finlay prennent en effet grand soin de n’être jamais que des fragments suspendus (dans l’espace et le temps), autrement dit la matérialisation d’une figure de rhétorique, l’aposiopèse, elle-même suggestive peut-être encore des machines désirantes deleuziennes. C’est justement grâce à cette suspension du discours et du dispositif poétiques que le texte-matière revitalise le site : semer des textes fragmentaires sur le paysage, y attirer des lecteurs en leur imposant de n’y faire que passer, telles sont les conditions pour que l’ouvrage initie autre chose que lui-même. Dans ce cas précis, il s’agit de l’engagement politique, social et même physique dans une démarche de reconnaissance des spécificités territoriales, historiques, linguistiques de l’Écosse. Alec Finlay ne fait évidemment aucun mystère de ses positions en faveur de l’indépendance écossaise ; peut-être même pourrions-nous suggérer qu’il existe un parallèle entre suspendre un tanzaku – rappelons que le tanzaku porte une prière – ici et là sur le territoire et glisser un bulletin de vote dans une urne. Poétique, politique : à suivre.