Les tableaux de Jacques Monory sont souvent cités comme des exemples emblématiques du retour à la peinture figurative en France dans la deuxième moitié du XXe siècle. Les critiques d’art les analysent souvent, et à juste titre, sous l’angle de la cinéphilie, et insistent sur leur ambiance « thriller », provoquée par le choix d’une gamme restreinte de couleurs et par le type de sujets traités. Néanmoins, Jacques Monory est avant tout un peintre. Les problématiques qu’il aborde sont aussi d’ordre pictural et il les résout par un travail solitaire—c’est-à-dire en face à face avec la toile, comme tant d’autres peintres avant lui auxquels il ne cesse de se mesurer.

Dans nombre de ses œuvres, l’appel à l’écriture (manuscrite, calligraphique, dactylographique, typographique…) et sa mise en scène trahissent son attachement aux procédés similaires utilisés par les grands artistes qui le précèdent dans l’histoire. La signature fièrement affichée en plein centre de la composition, traitée de manière décorative ou en tant que monogramme ou logo, voire sous forme d’enseigne commerciale, ou encore le titre de l’œuvre qui fonctionne comme un cartel, les inscriptions codées et enfin les fragments de poèmes et les listes d’inventaires glissés dans les images sont autant d’indices qui nous font réfléchir sur les rapports complexes que l’artiste entretient avec la tradition de la grande peinture et avec les tendances modernistes qui tournent le dos à celle-ci.

Lorsqu’on aborde l’œuvre picturale de Jacques Monory dans sa totalité, on s’aperçoit que l’écriture y apparaît dès les premiers tableaux, avant même que le style personnel de l’artiste ne se cristallise1. En 1964, l’année fondatrice du mouvement Figuration narrative2, il utilise un jeu de pochoirs métalliques3 dans les compositions qui de fait semblent tisser un lien avec la modernité du début du XXe siècle (le cubisme en particulier). Plusieurs de ses premières peintures ont été détruites par l’artiste et ne sont connues aujourd’hui que par des reproductions de l’époque. Les lettres y flottaient librement dans l’espace, détachées des objets représentés et, de fait, gardant un certain mystère sur le plan sémantique (avec une prédilection, semble-t-il, pour le « H » et le « O »). À cette époque, Jacques Monory s’était déjà frotté au métier de graphiste, à travers son travail sur les maquettes de livres publiés par son ami Robert Delpire – une expérience professionnelle qui précède sa carrière de peintre. Comme il s’en souvient aujourd’hui, la découverte de lettres au pochoir est étroitement liée à cette expérience4.

L’artiste signe alors en bas des tableaux, pour préférer plus tard la signature au verso qui va se doubler d’un numéro d’inventaire, à moins que sa signature n’apparaisse au beau milieu de la toile en tant que véritable élément de composition. C’est précisément ce procédé qui nous intéresse ici, car Jacques Monory l’adopte à plusieurs reprises tout au long de sa carrière, expérimentant avec la forme graphique des lettres de son nom, en particulier celle des initiales « J » et « M ». Dans la série Énigmes par exemple, celles-ci apparaissent sous forme de capitales d’imprimerie accompagnés d’un « 95 » en tant que description (ou annotation) d’un revolver. Cet objet fétiche de Jacques Monory (qui lui sert aussi comme un outil d’artiste lorsqu’il tire sur des miroirs) est d’ailleurs à d’autres reprises agrémenté des initiales de l’artiste, traitées sous forme de lettrines décoratives (La terrasse n°14/1). À d’autres moments ces initiales se retrouvent, telles un logo, sur la calandre ou le volant d’une voiture (et on connaît la passion de Jacques Monory pour les automobiles, qui font aussi partie de l’imaginaire cinématographique de sa jeunesse). Toujours dans la série Énigmes, un autre revolver porte l’inscription non dépourvue de l’humour « Monory’s Fastering System », qui s’apparente à une marque ou au nom d’un brevet. Aujourd’hui, à l’âge respectable de 90 ans, l’artiste avoue avoir « un très joli nom, très décoratif »5… avant d’ajouter en toute sincérité qu’il n’aurait pas aimé s’appeler autrement.

Dans une de ses dernières œuvres (Tigre n°2, 2008), la signature semble cryptée dans un graphe de rue tagué sur le pont métallique que traverse une femme tenant un revolver à la main. Comme il se doit pour un graphe, les lettres sont peu lisibles et on ne peut que supposer qu’il s’agit là de la signature de l’artiste6, tellement le côté décoratif l’emporte sur la structure, transformant le nom de Monory en une anamorphose digne de Hans Holbein. Par rapport à ce dernier, Jacques Monory ne semble pas proposer un seul point privilégié pour décrypter l’image, mais invite le spectateur de l’œuvre à adopter une posture dynamique (celle d’un criminel quittant précipitamment le lieu du crime, bien présent dans le dit tableau !) qui complexifie de facto, voire qui rend impossible la lecture de l’inscription. Le mystère du crime demeure…

Le soin apporté par Jacques Monory à sa signature nous amène inévitablement à le rapprocher de quelques grands artistes virtuoses du passé, en particulier Jan Van Eyck, dont le célèbre Portrait des époux Arnolfini (1434, National Gallery, Londres) inaugure de façon magistrale l’insertion de la signature de l’artiste dans la peinture. L’inscription « Johannes Van Eyck fuit hic » superbement calligraphiée au-dessus du miroir convexe dans lequel se reflète, de toute évidence, la figure de l’artiste, est avant tout le signe d’une reconnaissance du métier et des compétences du peintre. Michel Butor, avec qui Jacques Monory a eu l’occasion de collaborer en 1975, a justement analysé cette signature sophistiquée de Van Eyck :

La signature-enseigne, c’est-à-dire celle qui n’est point destinée à faciliter la vente de l’objet sur lequel elle est apposée, mais qui doit promouvoir un atelier et attirer chez lui les commandes pour les grands travaux, vaut avant tout comme exemple d’un savoir-faire, parmi tous les autres que propose l’œuvre échantillon ou un catalogue (c’est ainsi que nous pouvons peindre visages, fleurs, supplices, paysages et inscriptions), elle doit donc être bien dessinée, très élaborée.7

Si les nombreuses signatures de Jacques Monory ne participent pas forcément du même désir de promotion commerciale de son art, il s’agit tout de même d’une revendication d’un savoir-faire artistique et pictural.

Par sa parfaite maîtrise technique de la peinture et le choix d’exploiter son potentiel dans le champ figuratif, Jacques Monory se situe dans la postérité de ces hommes de la Renaissance qui ont adhéré au concept de l’imitation de la Nature. Par son « réalisme photographique », qui est celui de son époque, il interroge ce rapport à la Nature jusqu’à induire un sentiment de « déréalisation »8 qui participe à l’originalité de son œuvre. Il aime d’ailleurs beaucoup la Renaissance, à la différence des tableaux du Moyen Âge qui le « gênent un peu » car « ils sont comme morts »9. La peinture de la grande tradition classique serait donc a contrario celle qui est vivante. Vélasquez ou Manet (« profondément réaliste »10), deux grandes références, entre autres, de Jacques Monory, à côté de Magritte auquel nous reviendrons, font partie de cette tradition qu’ils adoubent de la modernité qu’ils avaient à leur époque11. Jacques Monory ne fait-il pas comme eux ? Le pinceau est l’outil fécondateur de ce « peintre assassin »12qui s’en sert pour animer la toile, du latin « animare » : donner la vie13. La toile animée par la peinture n’est-elle pas l’ancêtre de l’écran de cinéma14 ? Mais s’il y avait à choisir entre le cinéma et la peinture, la réponse de l’artiste est claire : « En définitive, la peinture est sans doute le moyen que je préfère, » confie Jacques Monory. « Maintenant, je crois qu’elle reflète le monde », précise-t-il15. Pour lui donc la peinture serait un moyen d’expression plus apte à rendre compte de ce qui l’entoure.

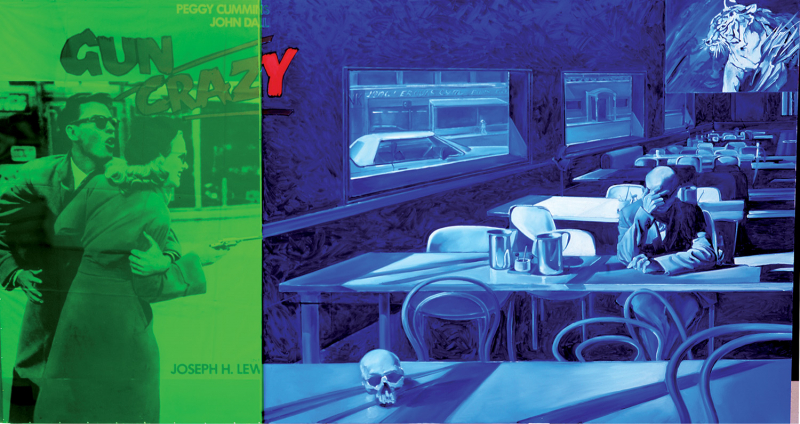

Mais revenons au terme de signature-enseigne formulé par Butor. Celui-ci est particulièrement pertinent pour analyser la signature anagrammatique de Jacques Monory qui apparaît dans la toile Couleur n° 1 (2002, figure 1), structurée comme un diptyque. Jacques Monory y est représenté en autoportrait à visage caché, toutefois reconnaissable à ses lunettes de soleil et son crâne chauve. Assis dans un self vide et froid (les tables sont lisses, deux pichets métalliques sont posés à côté de lui tels une nature-morte digne des peintres de la Nouvelle Objectivité), il pense peut-être à ce tigre qui parasite l’image en haut à droite, selon le schéma de pseudo-collage bien expérimenté par l’artiste auparavant, renvoyant au montage cinématographique. Une affiche de Gun Crazy reproduite à gauche sous plexiglas vert confirme par ailleurs cette référence récurrente de l’artiste. Le revolver que tient l’actrice sur l’affiche est pointé sur Jacques Monory. Un crâne est posé sur la table au premier plan, tel un memento mori. L’espace dynamique de la composition, dont le point de fuite se situe en dehors de la toile, a tout d’une prise de vue moderne (que Degas16 ou Caillebotte, photographes dans leur temps libre, affectionnaient). Il semble suggérer une fuite hors champ de la peinture (toile animée), de la vie donc. Si la mort s’introduit à l’intérieur, l’extérieur visible par trois grandes fenêtres semble investi d’un petit soupçon de vie, grâce à la figure frêle d’un enfant qui court dans la rue, poussant un cerceau devant lui. C’est toutefois une image bien décalée17, telle une histoire de cinéma, car quel enfant court avec un cerceau dans la rue de nos jours ? C’est donc un enfant figurant. Derrière lui une longue façade d’immeuble (ne serait-ce pas la même que celle qu’on voit sur l’affiche ?) porte l’enseigne « JONQ’EROUAS CYM Films Mov(ies) », allant dans le sens d’une fiction cinématographique dont l’artiste est le protagoniste. En effet, Jonq’Erouas Cym est l’anagramme de Jacques Monory, trouvé par son ami Gérard Gasiorowski. Jonq’Erouas Cym cinéaste est le double de Jacques Monory peintre, et les fragments de rue derrière les trois fenêtres sont comme trois photogrammes d’un film de fiction autobiographique, qui se joue dans la tête de l’artiste vieillissant à la posture mélancolique.

Jacques Monory, Couleur N°1 - Ref. 1110, 2002

Huile sur toile , affiche de cinema “Gun Crazy”, de J.H. Lewis et plexiglas. 160 x 300 cm

Dans les peintures de Jacques Monory l’univers urbain et périurbain tient une place importante. De par ses voyages, il a connu les villes d’outre-Atlantique, dont il a rapporté quelques clichés photographiques. Il s’en est servi pour peindre des tableaux dans lesquels les bâtiments arborent des enseignes commerciales, à moins qu’il ne s’agisse de « canards » au sens post-moderne du terme18. L’enseigne d’un hôtel—Caballero—devient le sous-titre d’un tableau (Mesure n° 7 bis, Caballero Hotel, 1972), celle d’un stade—le Los Angeles Memorial Coliseum—le sujet même du tableau (Noir n°35, 1991). Les enseignes et panonceaux définissent le cadre urbain dans lequel se déroule l’histoire racontée par l’artiste (La Voleuse n° 1, 1985) et lui donnent un accent « très plastique »19, c’est-à-dire faisant ressortir les volumes de bâtiments. Les architectures lisses des villes américaines n’ont d’intrigant que les inscriptions qui les distinguent les unes des autres, comme cela semble être suggéré dans Métacrime n°1 (1989), où on voit une grande enseigne « ELDORADO » sur un immeuble sans âme. Le décalage entre ce qui est écrit et le lieu où est placée l’inscription interpelle l’artiste car il produit du sens : « Eldorado. C’est toujours un mot extraordinaire. Le paradis dans des atmosphères pas du tout paradisiaques, c’est intéressant… »20 L’écriture trompe. Ceci n’est pas une pipe, écrivit Magritte dans La Trahison des images. Ceci est la Rue des Voleurs, prétend en quelque sorte Jacques Monory dans Mesure n°6 (1972) en apposant discrètement une plaque de rue inventée sur la maison de Max Ernst. Jean-Christophe Bailly l’interprète comme un hommage à Georges Darien, l’auteur du roman Le Voleur21. Mais que dire de l’enseigne peu probable « Last Hope », brillant désespérément sur un bâtiment miteux (Nuit n°39) ? D’autres plaques sont plus vraies dans leur désignation, dans le sens où la chose désignée existe réellement, comme celle dont on aperçoit un fragment, suffisamment explicite toutefois : « DEATH VA[LLEY] ». Sa position dans le tableau-polyptique Death Valley n°1 (1974), c’est-à-dire son emplacement dans le coin droit de l’image représentant la route traversant le paysage désolé du désert, est le résultat d’un choix dûment réfléchi. C’est en quelque sorte une image en miroir de la plaque représentée dans la gravure Le Chevalier et la Mort d’Albrecht Dürer que Jacques Monory a agrandie pour l’intégrer dans son polyptique. La plaque de Dürer porte son monogramme et la date de création de la gravure—un procédé sinon inventé au moins généralisé par l’artiste allemand. Ce genre de plaque permettait d’insérer la signature de l’artiste dans la composition de l’image de sorte qu’elle en fasse intégralement partie. Dans Le Chevalier et la Mort, cette plaque est simplement posée au sol devant un crâne. Elle a résonné dans l’esprit de Jacques Monory lorsqu’il a peint de façon similaire celle de la Vallée de la Mort.

Albrecht Dürer fait partie de ces artistes que Jacques Monory placerait volontiers dans son panthéon. N’est-ce pas à lui qu’il fait référence lorsqu’il peint Toxique n°1 (1982, figure 2) qui est une Melencolia moderne ? Le mot « Melancolia » figure d’ailleurs dans le tableau, sous forme d’inscription sur une image accrochée au mur. Dans la série Toxique, que ce tableau inaugure, on trouve d’autres peintures dans lesquelles les fragments textuels sont habilement intégrés dans les images pour leur donner tout leur sens. Toxique n°12 (1982, figure 3), par exemple, tire son sous-titre Apocalypse de la une du journal déployé au milieu de la composition. L’ironie n’y manque pas : « L’Apocalypse. Voici ce qui va se passer ». On est à la plage, bondée de monde… il suffit d’enlever transats, parasols et maillots de bain et voici que cette scène peut rappeler un Jugement dernier où les foules de morts sortent nus de la terre. Le thème apocalyptique a par ailleurs été magistralement traité par Dürer, à qui ce tableau de Monory renvoie donc aussi. Les journaux, les lettres et bien d’autres feuilles de papier apparaissent à plusieurs reprises dans les tableaux de Jacques Monory, jusqu’à se confondre avec la toile, comme c’est le cas dans le burlesque Time Standard (1979), dans lequel un « coucou » parasite la lecture, ou dans Fragile n°7 (1985), composé d’extraits librement assemblés d’après Méditations métaphysiques de René Descartes. Le texte se fait tableau ; le tableau se regarde autant qu’il se lit.

Jacques Monory, Toxique n° 1, “Mélancolie”, ref. 634, 1982

Huile sur toile 150x230 cm.

Collection Musée d’Art moderne de Fukuoka, Japon.

Jacques Monory, Toxique n° 12, L’Apocalypse, ref. 645, 1982

Huile sur toile 150x230 cm.

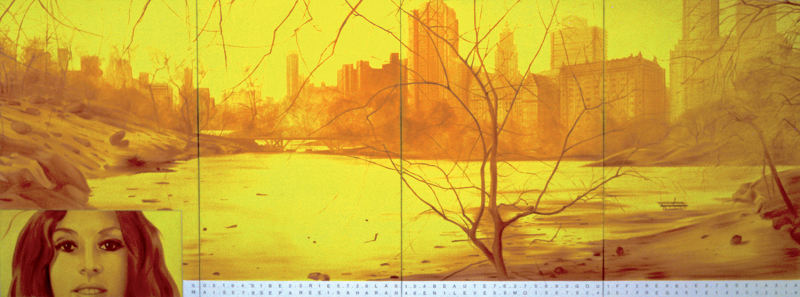

Grâce aux mots et inscriptions qui y apparaissent, les peintures de Jacques Monory nous renseignent de fait beaucoup sur ses lectures : Krishnamurti (Fausse sortie n°1, 1978), Hô Chi Minh (série des Velvet Jungle, 1970), Sade (Métacrime n°15 pour Sade, 1989) ou Baudelaire (N. Y. n°10, 1971, figure 4). Mais encore faut-il savoir décrypter les passages cités. En effet, Jacques Monory s’amuse parfois à coder le texte avec des chiffres, comme c’est le cas précisément dans N.Y. n°10 où un vers de poème de Baudelaire (« Moesta et Errabonda » en l’occurrence) est parasité par des suites numériques mystérieuses écrites sous l’image représentant Central Park. Les lettres et les chiffres sont tous du même calibre, d’une même police linéale neutre, machiniste, et dépouillés de toute marque personnelle—en opposition totale avec le geste pictural de l’artiste. Ils ne sont pas sans rappeler, bien sûr, les fontes utilisées dans leurs textes par les artistes conceptuels, contemporains de Jacques Monory, qui ne croient plus à la pertinence de la peinture, encore moins à celle de la peinture figurative. En premier lieu, ce texte chiffré de N.Y. n°10 peut faire penser à l’une des plus intrigantes œuvres de Marcel Duchamp – À bruits secrets (1916), également orné d’un cryptogramme. Mais là où Duchamp s’emploie à produire in fine de la frustration, Monory récompense le décrypteur du texte par un message qui donne du sens, sous la forme d’un vers de poésie. Duchamp, fréquemment cité comme pionnier de l’art conceptuel, est une véritable contre-référence de Jacques Monory, comme en témoignent plusieurs œuvres du début de sa carrière (série des Meurtres [1968] en particulier, réinterprétant de façon originale l’effet cinématique du Nu descendant l’escalier). Jacques Monory partage avec Marcel Duchamp la fascination pour l’image en mouvement et les effets stroboscopiques. Toutefois, si Duchamp a renoncé à la peinture, Monory ne l’a jamais fait. Ses images de tigres tournant en rond dans les cages, montées par séquences dans les toiles (Dreamtiger n°4, 1972), sont en effet une réponse picturale à La roue de bicyclette.

Jacques Monory , N.Y. N°10 - Ref. 383 , 1971

Huile sur toile 195 x 456 cm

L’écriture que Jacques Monory place dans un bon nombre de ses toiles en bas de l’image (souvent sur une bande blanche pour nommer l’œuvre, tel un cartel intégré), est bien une écriture peinte quoiqu’elle ressemble à un texte imprimé. Ici réside la différence entre un peintre et un artiste conceptuel. C’est peut-être aussi de la part de Monory un signe de suprématie à l’adresse de ceux qui ont renoncé au métier d’artiste avec sa composante technique, manuelle. « Je n’ai jamais été un écrivain »22, confie Jacques Monory, et en cela il se distingue fondamentalement des artistes conceptuels qui ont souvent, si ce n’est toujours, privilégié le texte écrit par des procédés mécaniques à l’image peinte par la main d’un artiste. La machine à écrire n’est pas pour lui un outil d’artiste mais bien davantage un sujet de peinture : il en va ainsi dans Image incurable n°23 (1973, figure 5), tableau composé à partir d’une méthode d’étude dactylographique qu’il avait en sa possession. Les textes qu’il inscrit dans ses œuvres sont, à de rares exceptions près, les textes lus ou observés par l’artiste. Les pages de livres mais aussi les écrans de télévision ou de cinéma sont ses sources d’inspiration. De fait, le tableau se confond parfois avec l’écran de télévision et certains textes ressemblent à des sous-titrages, avec une typographie qui leur est bien particulière, copiée avec brio par l’artiste (T.V. canal 00, 1980).

Jacques Monory, Les premiers numéros du catalogue mondial des images incurables n° 23. Méthode d’étude dactylographique., ref. 454, 1973

Huile sur toile 114x162 cm.

Les graphies utilisées par Jacques Monory sont très variées. Il intègre la valeur de connotation typographique que Marshall MacLuhan et Roland Barthes ont efficacement analysée : lorsqu’il s’agit d’un inventaire de personnes ou d’objets, il utilise l’écriture linéale standardisée (comme dans ses tableaux Pompéi, 1971, et Supplément-Stop n°1, 1993), celle même qui rappelle les touches de la machine à écrire ou les feuilles de Letraset, alors qu’à d’autres moments, les mots prennent des allures d’images, comme par exemple ce « good » dans la série Énigmes (Énigme n° 22, 1995) qui semble dégouliner de sang. Il lui arrive même d’employer une écriture manuscrite, véritablement expressive (Peinture à vendre n°15, 1984). En cela il se distingue de René Magritte qui écrivait (ou peignait les mots) sur ses toiles avec une main très appliquée, rappelant l’écriture issue des manuels scolaires.

La diversité graphique des mots représentés par Jacques Monory dans ses tableaux va aussi dans le sens d’une interminable histoire à raconter. « Les lettres donnent l’idée de l’infini. Avec les 26 lettres de l’alphabet vous pouvez écrire toute l’histoire de l’humanité »23, résume l’artiste. L’écriture (la graphie) sert donc aussi à fixer les mots de la narration sur la toile. L’artiste n’est-il pas associé à la Figuration narrative, dont la particularité est de développer une narration en images, intégrant aussi les mots visibles et lisibles ? Ainsi un extrait de l’interrogatoire de Topino-Lebrun, peintre guillotiné à la Révolution, figure-t-il dans le grand triptyque Supplément pour Topino-Lebrun (1975), qui joue avec les multiples mises en abyme des peintures néo-classiques. Par rapport à la taille de l’œuvre, les mots sur la bande blanche peuvent paraître très discrets, pourtant ce sont bien eux qui donnent la clé de lecture au spectateur. À d’autres moments cette bande blanche apparaît en bas de tableaux avec la fonction évidente de cartel, puisqu’il s’agit avant tout de marquer le titre de l’œuvre ou sa place dans l’histoire racontée (série Opéra glacé, 1974). De manière plus osée, les mots entrent dans la composition sous forme d’affiche placardée dans la rue dans le tableau inaugurant la série (La Voleuse n° 1, 1985), s’immisçant habilement dans le chaos typographique de la grande ville qui est le décor de cette aventure autobiographique fictive.

Car, on le sait, l’œuvre peint de Jacques Monory a de forts accents de carnet intime. L’artiste peint des images qui se rattachent aux histoires qu’il vit, de façon extérieure ou intérieure. Bombardé d’images de cinéma, de télévision et de toute sorte d’imprimés de son époque, il reconstitue sur la toile le vécu d’un homme du XXe siècle confronté à des aléas de l’Histoire dont il est toujours plus un observateur discret qu’un acteur direct. La particularité d’un tel sujet réside dans la confusion entre le proche et le lointain : ce dernier, grâce à la magie des technologies de transmission d’images à distance, tend à se confondre avec le proche, voire à repousser le proche vers l’arrière-plan du quotidien. La peinture devient le médium de résistance ou un moyen de survie dans cette situation aliénante. Les inscriptions sur la toile permettent parfois de créer une distance entre l’image représentée et celui qui la regarde (l’artiste d’abord, le spectateur ensuite). Les mots abolissent l’illusion de la fenêtre ouverte sur le monde, ils remettent en cause le trompe-l’œil, ils appellent à prendre du recul par rapport à l’image et à ne pas en croire ses yeux. Dans une de ses toiles magistrales qui porte le titre La Terrasse n°5 (1989, figure 6), Jacques Monory représente de façon totalement recomposée la vue par les baies vitrées de sa maison. Les lignes de la terrasse et celles de la rue y divergent. Or au milieu de la composition un prisme complexe recentre le regard et une croix noire que l’on trouve souvent dans les tableaux de l’artiste24 semble reconstituer le point de fuite idéal d’une composition en perspective classique (qui de toute évidence n’est pas celle de l’artiste, malgré l’apparence de touche). L’œil du spectateur, qui de prime abord est amené à regarder au loin, à fuir même en dehors du champ du tableau, est ramené au plus près, dedans, à la surface du tableau…qui se confond peut-être avec celle de la baie vitrée. Car comment expliquer sinon l’inscription « L.A. ← 9.081 Km → CACHAN » dont l’insertion logique dans la composition est plus que problématique ? Enfin, pour mieux nous faire comprendre que même cette baie vitrée transparente n’est qu’une représentation peinte et donc une illusion, Jacques Monory gribouille des traits et des mots dans le coin gauche du tableau, sans aucune discrétion. De fait, le tableau se construit en trois couches : celle—réelle et matérielle—du support-toile (qui, en réalité cachée par la peinture, ressort finalement au premier plan), celle—imaginaire—de la baie vitrée intermédiaire, et celle—virtuelle—de l’espace même de la peinture qui produit l’effet trompeur de profondeur. Notons au passage que plusieurs détails sont là pour ramener l’œil à la surface : que ce soient ces petites cartouches de revolver posées au bord de la baie vitrée (et entourées d’un fin trait de peinture) ou encore cette plaque apposée sur la petite voiture et sur laquelle on peut lire, si on regarde de près, une drôle d’inscription qui est néanmoins tout à fait à propos : « TRANSPORT DE PEINTURE ».

Jacques Monory, La terrasse n° 5, ref. 819, 1989

Huile sur toile 150x320 cm.

Ainsi, lire les peintures de Jacques Monory est un curieux exercice qui a la vertu de faire découvrir l’artiste dans toute sa complexité de peintre préoccupé par les problématiques primordiales de la vision et de la représentation. Il y est question de la tradition classique, du métier du peintre, de la reconnaissance de son génie à travers sa signature, et de sa confrontation avec la modernité, emblématisée par l’œil photographique ou cinématographique ainsi que par l’écran télévisuel et évoquée également par toute sorte de procédés d’écriture mécanique.